为一座博物馆奔赴一座城,已成为当下人们假期出行的新选择。

在刚刚过去的“五一”假期,全省文博场馆接待观众484.6万人次,开展线上线下文化惠民活动5500余场次。其中林州红旗渠纪念馆接待观众10.8万人次、郑州商代都城遗址博物院接待观众9.9万人次、殷墟博物馆接待观众7.3万人次、河南博物院接待观众7.2万人次,共同勾勒出一幅“假日文化盛宴”的生动图景。

从“静态展陈”到“活态传承”,河南文博系统以创新策展、科技赋能、服务升级为核心,探索出一条让文化遗产“可触可感”的新路径。

从“文物陈列”到“时空对话”

技术手段革新陈展形式

河南文博场馆的爆火,源于对“博物馆叙事”的颠覆性重构。

传统展柜与文物解说已无法满足游客需求,取而代之的是虚实交融的沉浸式场景。沉浸式场景的建构,离不开各大博物馆对高科技手段的应用。

河南博物院推出的“玛雅VR超沉浸体验展”成为假期的一大现象级展览。通过虚拟现实技术带领观众穿越至中美洲热带雨林,探秘金字塔构造与玛雅历法奥秘,单日游客人数超5000人次。郑州博物馆的“丝绸幻旅VR大空间”则通过360度全景影像,重现丝绸之路的驼铃声声,游客在数字丝路中“亲历”商贸往来与文化交融。

网友“Whatever”在参观完“玛雅VR超沉浸体验展”后在社交媒体发文表示:“VR设备营造出的虚拟场景十分逼真,无论是细腻的画面质感还是精准的音效定位,都让人仿佛身临其境,让我无数次想和NPC一起举起手机来拍照。”

横跨大洲文明对话也在中原大地上再次上演。

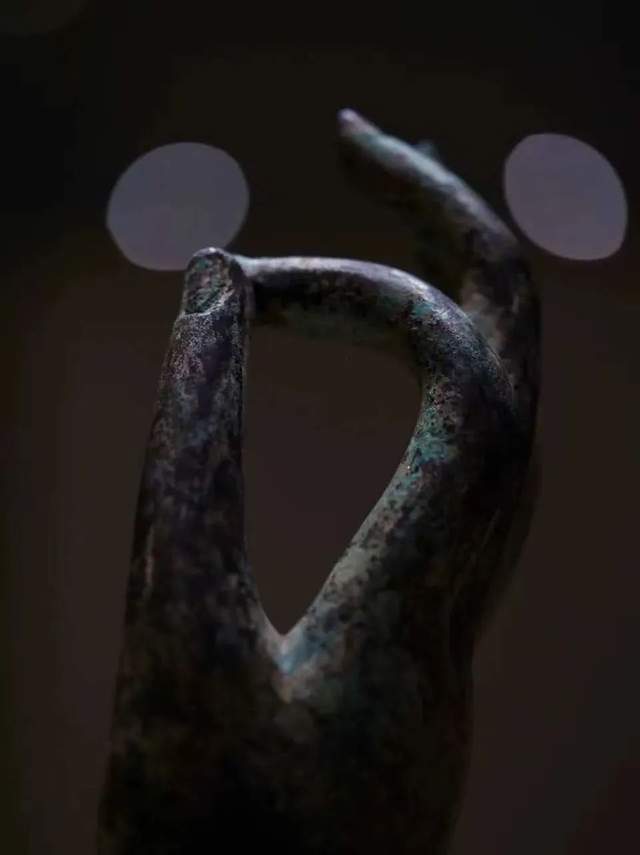

偃师二里头夏都遗址博物馆推出的“点石成金——苏美尔与夏王朝冶金互鉴”特展,首次将两河流域与华夏早期冶金文物并置展出,通过青铜器与金器的工艺对比,揭示人类早期文明的共通智慧。

河南文博领域掀起的这场“陈展革命”,其本质是以数字技术解构时空壁垒,用参与式叙事重建文化认同。这一创新实践不仅让文物“活”起来,更让观众成为历史叙事的参与者,实现了从“橱窗展示”到“多维交互”的质变。

从“闲人免进”到“文化乐园”

考古工地成为文旅新宠

曾几何时,悬挂于围栏之上的“考古工地谢绝参观”标语牌,给考古工地蒙上了一层神秘的面纱。然而,随着文旅融合的深化与公众文化需求的升级,这一场景正在发生颠覆性改变。

2025年“五一”假期,郑州市文物考古研究院以三处考古工地为核心,推出“考古工地公众开放日”活动,吸引超千名游客参与,成为文旅消费的新亮点。

在郑州商城书院街考古工地,“青铜有脾气”体验区前排起长队,孩子们将各种植物精油注入模具,匠心打造实用与美学兼具的“青铜皂”,让商周“器物”在掌心绽放。

“通过亲手浇筑皂液模拟青铜失蜡法,孩子在体验中感受到了商代工匠的智慧结晶。这种沉浸式的学习方法,让三千年前的青铜文明变得如此真切可感。”美术教师张女士说。

巩义双槐树遗址的“文物乘风计划”则将静态文物送上云端。几米长的“青铜罍”风筝、绘有牙雕蚕纹样的文物风筝,在考古工地上空架起了历史穿越的桥梁。活动期间发放的数百只文物小风筝,成了家庭亲子互动的文化纽带。

考古工地的“学术彩蛋”更让游客耳目一新。在双槐树遗址,动物考古盲盒中的仿制兽骨标本,让游客化身“考古侦探”。当孩子们屏息凝神地剥落考古盲盒的土层,一粒粒历史的种子正破土而出。

当游客手持洛阳铲体验发掘、当儿童在探方旁绘制彩陶、当千年鼍鼓与现代古琴共鸣,考古已不再是冰冷的学术符号,而成为连接过去与未来的文化桥梁。

郑州市文物局有关负责人表示,这场从“闲人免进”到“文化乐园”的转变,不仅展现了郑州考古工作的开放姿态,更折射出文化遗产保护与传承的创新路径。这场“双向奔赴”的背后,是文博工作者打破围墙的勇气,更是公众对文明根脉的深情凝视。

484.6万人次的数据,不仅是河南文博实力的彰显,更是公众文化需求升级的缩影。当博物馆从“知识殿堂”转型为“生活剧场”,当历史叙事从教科书跃入沉浸式场景,传统文化正以更年轻的姿态融入现代生活。

责任编辑:邱瑾