从甲骨文记载的故事

到现代文学作品

再到课堂的每个角落

无数文人墨客曾在河南这片厚土挥洒笔墨

让后世得以通过书本穿越时空

感受中原大地的深厚底蕴与无限魅力

今天是世界读书日

让我们跟着书本游河南

去探寻那些隐藏在字里行间的故事与风景

在书香中看见河南

看见大地的颜色

【文学作品里的河南】

开封·龙亭

《远去的驿站》

张一弓是土生土长的河南作家,在代表作《远去的驿站》中,他这样描绘龙亭——

“刘响拉着车,奔跑在潘家湖、杨家湖中间的大道上。我看到了正前方的龙亭,那是我第一次看到龙亭。它坐落在空旷的湖岸上,由北向南虎视眈眈地俯视着整座古城……母亲牵着我的手走向龙亭。我觉得是走向一个威严的老人。龙亭的底座是一座陡然升起的小山。大殿高踞其上,遮住了半个天空。”

三门峡·中流砥柱

《黄河东流去》

现实主义作家、剧作家李凖在《黄河东流去》开篇对黄河的称颂,体现了他对黄河文化的深厚情感。同时,在文章中,李凖通过描写黄河的湍急,展现了中华民族在灾难面前的顽强精神和不屈不挠的斗志。

“历来在‘鬼门峡’行船,必须照着‘中流砥柱’大礁石直放。只有这样,船才能随着飞流,在峡口大漩涡里转一圈,然后顺着水势,刚好绕过砥柱石,进入缓流。如果胆小手软,不敢迎着砥柱石放船,只要稍稍偏离方向,船随急流掉入漩涡,就要转几个圈,不是漩入深渊,就是撞碎在砥柱石上……黄河上的艄公,能不能吃黄河上这一碗饭,会不会掌舵,全看能不能过这三门峡。”

南阳·花洲书院

《百花洲情缘》

二月河与范仲淹有所不同,范仲淹虽写下了著名的《岳阳楼记》,但却没有亲自登临岳阳楼,而二月河虽是山西人,但由于长期生活在南阳,他的笔触尽是对南阳的爱与推介。在《百花洲情缘》中,二月河写道——

“百花洲那时就有,一个不大的水塘,‘环墙’是邓县高高的城墙。水塘中还有一座亭子,已破败不堪,但植被很好。满城墙的土坡都是绿,百花洲是绿,水塘的水映着柳色与城上茂密的灌木与衰草也是绿。范公祠的许多碑刻都嵌在厚厚的砖墙上。院中几株古柏与乌桕,将祠堂映衬得深邃、幽僻而静谧。”

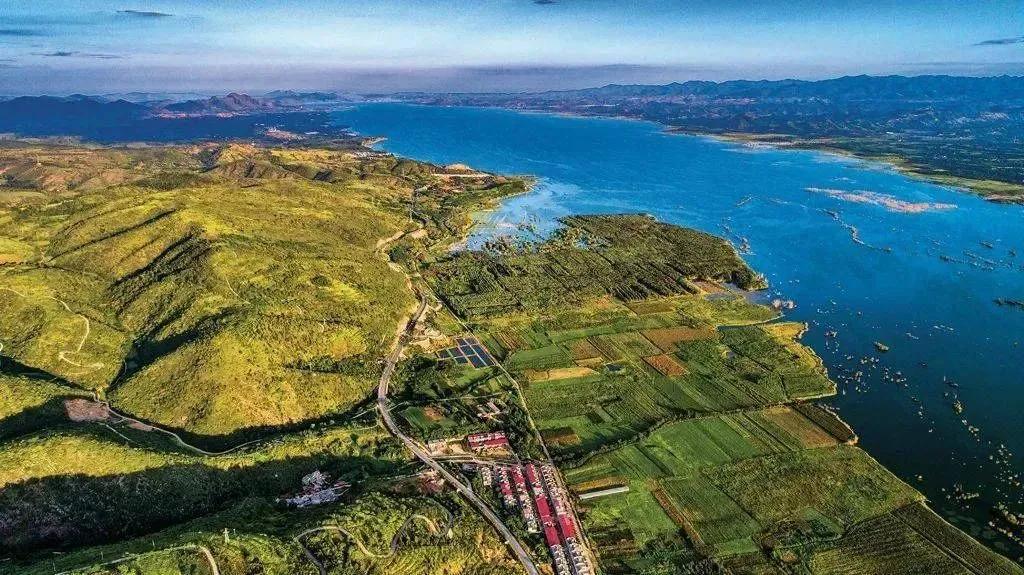

南阳·丹江口水库

《湖光山色》

《湖光山色》是周大新创作的长篇小说。小说通过对丹江口水库的描写,讲述了一个曾在北京打工的乡村女性暖暖与命运抗争、追求美好生活的不屈经历——

“丹湖,便是在历次的大水之后,慢慢在一片江滩和一处阔大的凹地上形成的。不过那时的湖水面积有限,使它变得烟波浩渺一望无际的契机,是为了向北方调水在下游修起了截流江水的大坝。从那以后,它的湖水就越来越多越来越深越来越清,沿岸的百姓们也渐渐习惯了大湖的存在,只是间或的,暖暖还能听到村里老人们的感叹:过去这丹湖身个小时,从东岸到西岸,也就顿饭工夫,哪像现在,小船得摇上近一天。”

济源·济水

《应物兄》

2019年,李洱凭借作品《应物兄》获得第十届茅盾文学奖,作品中提到“济水”,滋养着济源这片土地上的千年文明,也孕育了济源人民对文学故事的感知——

“譬如我幼时住的济水边的那个院子。地势是高的,高于四方。所谓高门大户,门要高,地势要高。院子一律坐北朝南。《周易》讲,向明而治,向明即是向南。大院子套着小院子,多得数不过来。有正院,有偏院,有前院,有后院,有跨院,还有书房院。有月亮门,有垂花门。看上去是乱的,却是一点不乱。”

如果说文学作品

为河南披上了浪漫的文学外衣

那么教科书的字里行间

则沉淀着这片土地的精神基因

从贾湖笛声到红旗渠精神

教科书里的河南故事以更凝练的笔触

将中原大地的智慧与坚韧镌刻进民族记忆

【课本里的河南】

开封·清明上河园

《三年级语文教科书》

拿着三年级语文教科书来到开封一一对应,书中提到:

“张择端画这幅画的时候,下了很大功夫。光是画上的人物,就有好几百个:有从乡下来的农民,有撑船的船工,有做各种买卖的生意人,有留着长胡子的道士,有走江湖的医生,有摆小摊的摊贩,有官吏和读书人……三百六十行,哪一行的人都画在上面了。”

安阳·殷墟

《七年级历史教科书》

这是我国历史上第一个文献可考、被考古发掘所证实的商代晚期都城遗址,让我们一起来看一看七年级历史教科书中是怎么介绍的。

“1976年,考古学家在河南安阳殷墟遗址发掘了一座商朝大型墓葬,从出土青铜器铭文可知,墓主名叫妇好。妇好具有多重身份,既是商王武丁的王后,又是女将军,还是大祭司。”

安阳·红旗渠

《八年级历史教科书》

翻开八年级历史教科书,红旗渠映入眼帘。

“在全面建设社会主义的过程中,人民群众热情高涨,斗志昂扬,形成了艰苦奋斗、奋发图强的社会风貌。‘人造天河’红旗渠的修建,就是这种风貌的典型代表。”

漯河·贾湖遗址

《七年级历史教科书》

七年级历史教科书中不仅写到了贾湖遗址,还特别介绍了贾湖骨笛的故事。

“今河南中部的淮河上游地区,有一处距今约9000-7500年的原始村落遗址——舞阳贾湖遗址。贾湖居民能够制作精致的石器、陶器和骨器。遗址中出土了炭化稻粒和家猪骨骼,证明当时农业和畜牧业已经有了初步发展。墓葬中随葬的部分龟甲,上面刻画有符号。出土的骨笛是目前世界上发现的年代最早的能够吹奏七声音阶的笛子。”

从文学作品到教科书经典

河南的故事始终在历史长河中奔涌

这些选取的篇章是“浓缩的河南史”

是课堂上的知识传递

更是文明血脉的无限延续

让我们循着这些或恢弘或细碎的叙事

触摸中原大地的温度

续写“何以河南”的时代答卷

(图源:开封市文广旅局、安阳市文广体旅局、三门峡市文广旅局、漯河市文化广电和旅游局、南阳文广旅、济水之源文化旅游区)

责任编辑:张丛博