4月20日至22日,2025中国(安阳)国际汉字大会在河南安阳举办。

让我们把时针拨回到3000多年前,盘庚迁殷,“大邑商”在洹河畔拔地而起。这里出土的甲骨文,是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统。

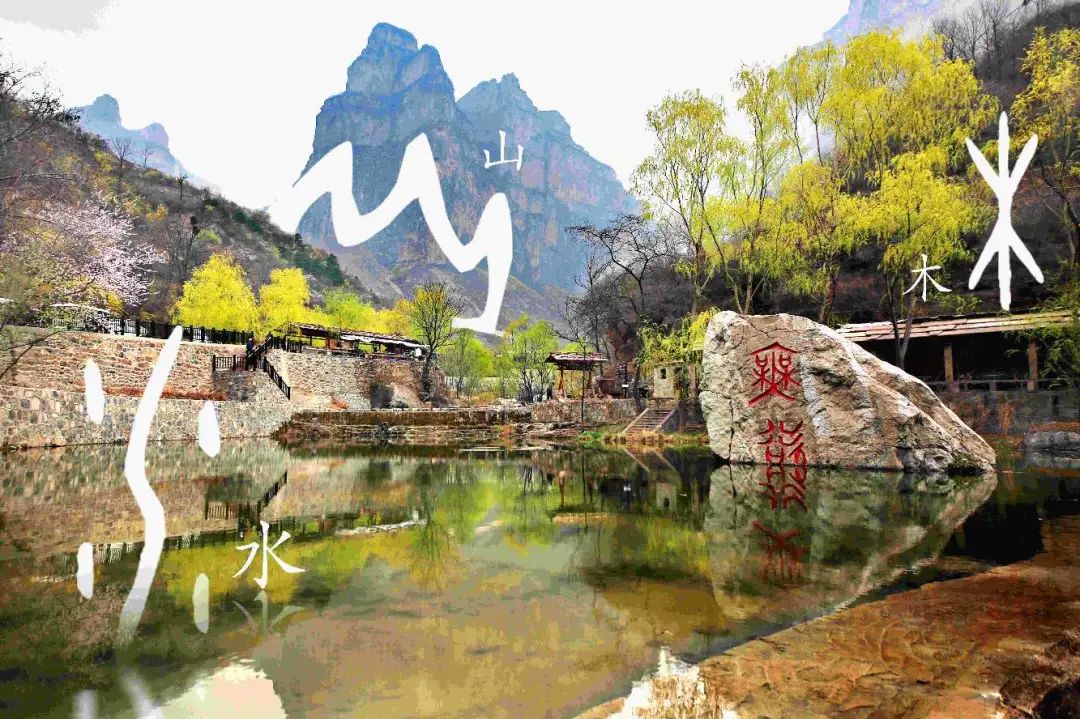

△当汉字融入河南山水间(制作:郭雅奇)

当汉字融入真实风光中,会是怎样的画面?豫豫制作一条短片,看汉字融入河南山水间。甲骨文动画博主“博物汉字”还推出了“行走的甲骨文”短片(如下),原来小动物们是行走的甲骨文啊!

△行走的甲骨文 (来源:博物汉字)

如今,行走在安阳街头,俯仰之间仍充满文韵,满城尽带甲骨文。今天,豫豫将甲骨文融入“甲骨文的故乡”的景致中,一起看看吧!

【田】【日】【云】

来到安阳,先送你一份“甲骨文穿越指南”吧!殷墟博物馆新馆坐落于安阳洹水之滨,与殷墟宗庙宫殿区隔河相望,在这里,你能触摸千年前的“日”、“云”、“田”。

△“田”字的前世今生

甲骨文“田”字,外像田地的边缘,内像纵横的小路。甲骨卜辞中既指农耕之田,也指田猎之畋。殷墟博物馆新馆,就鼎立于这片大地田野之上。

△“日”字的前世今生

甲骨文“日”为太阳之形,本指太阳,引申为白昼或一天。走进殷墟博物馆新馆,迎面而立的高墙上镌刻着“苟日新,日日新,又日新”九个大字,站在这里,能静静感受甲骨文“日”与建筑光影的交织。

△“云”字的前世今生

“云”字在甲骨文中,上像天,下像弯曲的云,属于象形字。在造字时代的古人眼里,风、云、彩虹都是奇异的存在,它们无根无源,行踪不定。来这里看“日”升“云”涌、“田”连阡陌,说不定看到的,是和刻下甲骨文字的古人一样的风景!

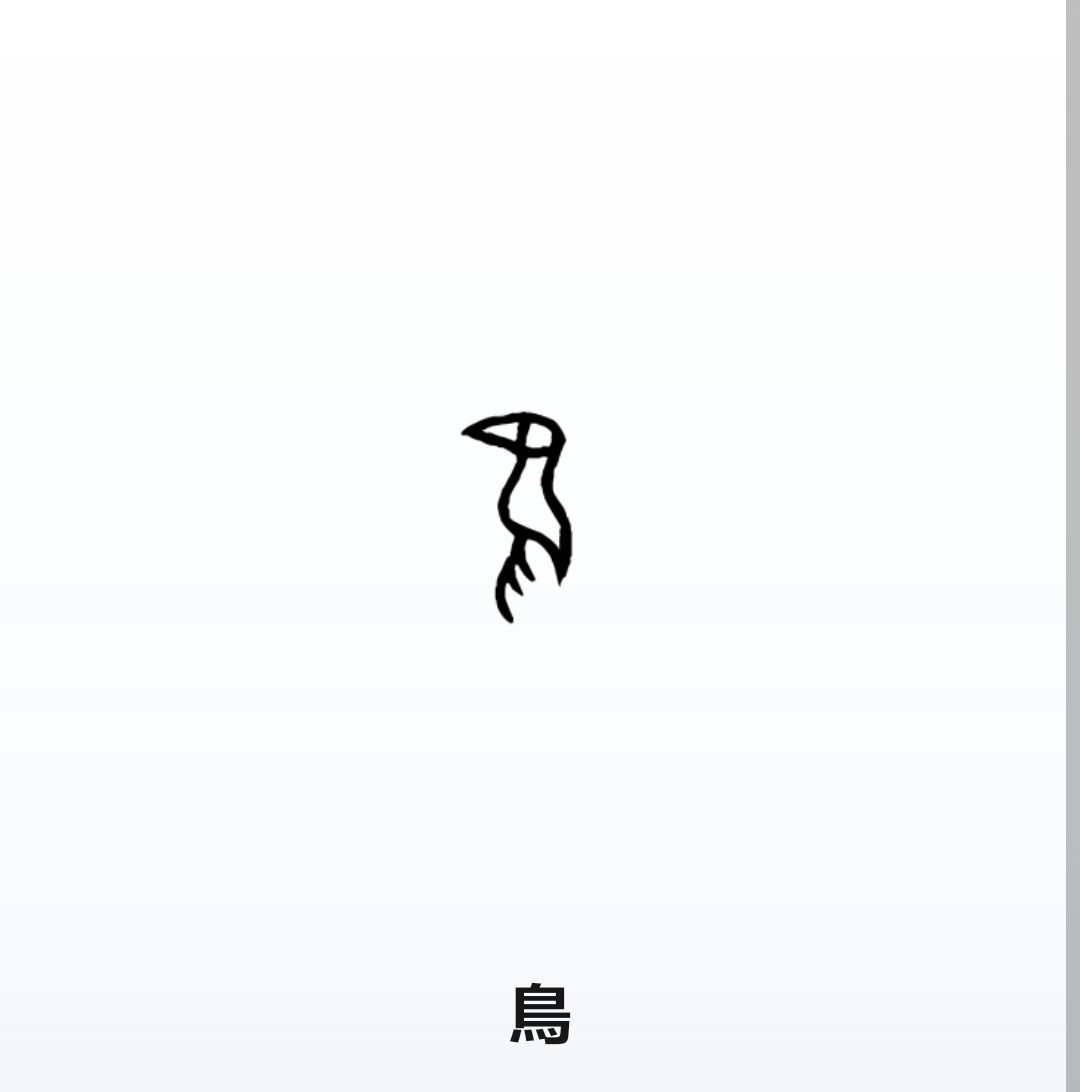

【光】【土】【鸟】

当甲骨文“光”“土”“鸟”遇见安阳易园的四季流转,自然诗篇即在亭台水榭间悄然展开!以安阳易园实景为卷轴,甲骨文字便从龟甲兽骨中跃入湖光山色,带来先民对天地的浪漫视角。

△“光”字的前世今生

甲骨文“光”从人跽坐,首上顶戴火炬形,强调照明、照远。当阳光穿透薄雾,那抹艳丽的色彩便意味着文明的执炬相承,薪火长燃。

△“土”字的前世今生

“土”字甲骨文像地上土块之形,本义为土地。卜辞中也用作人名、方国名;还用作社,表土地之神。春风送暖,不仅唤醒了沉睡的大地,还逐步将每一寸土地浸润于春意盎然的怀抱之中。

△“鸟”字的前世今生

甲骨文中的“鸟”有喙、首、身、羽、足的形态,是不是生动又形象?林间透下的光斑洒在大地上,鸟群在天空飞翔,无需人工雕饰,“鸟”已在林地上“写”出千年前的文字形象。

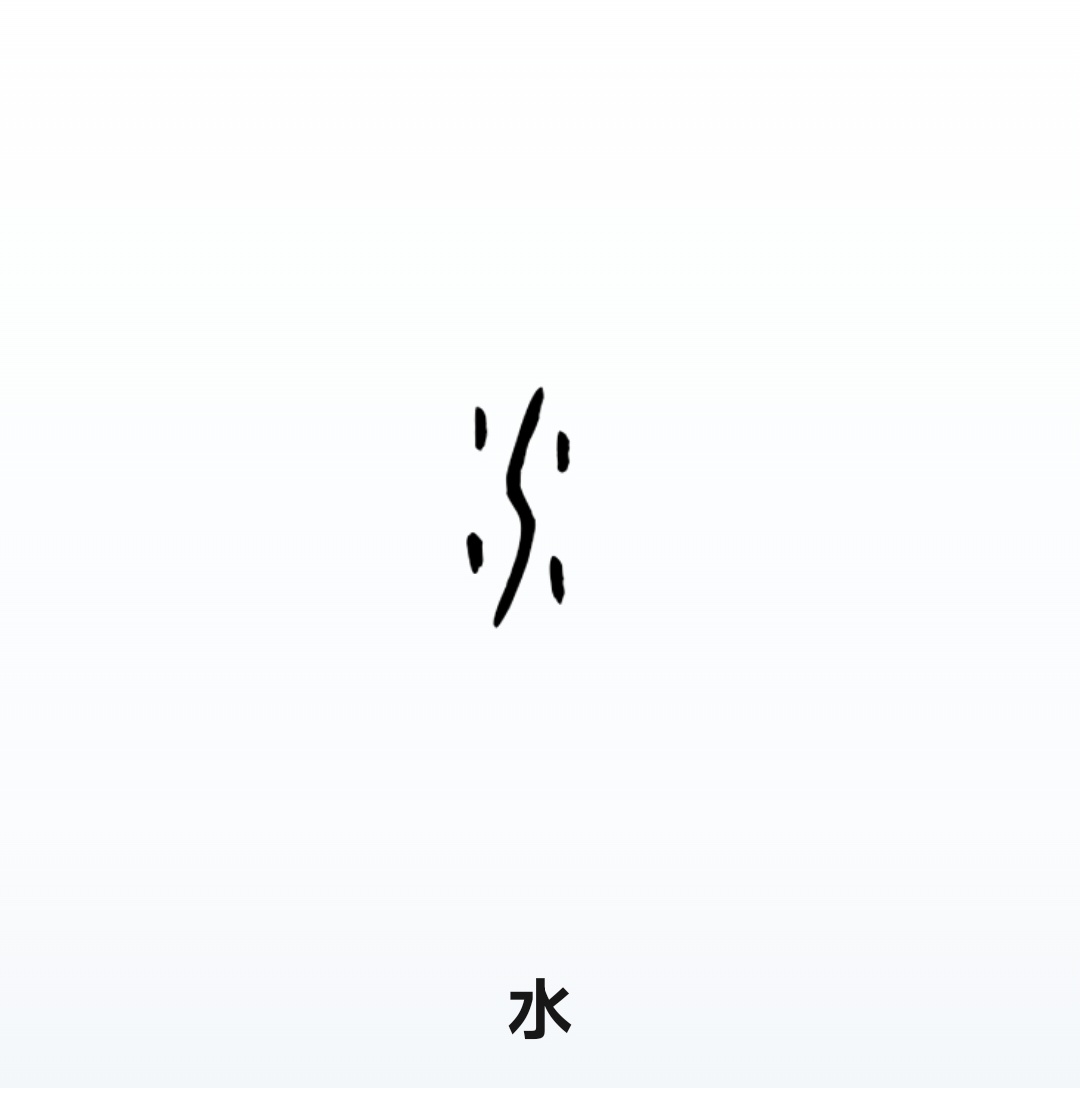

【山】【水】【木】

从“山”,我们感受大自然的雄伟;从“水”,我们品味到生命的流动;从“木”,我们看到蓬勃向上的生机。在太行大峡谷一一对照甲骨文的笔画,书写过程犹如一场与自然的对话,带给我们丰富的联想与灵感。

△“山”字的前世今生

太行大峡谷锯齿状的山峰恰好构成甲骨文“山”字的三角结构。更妙的是,晨雾弥漫时,山脊线若隐若现,与甲骨文“山”字中的短横笔触神似。

△“水”字的前世今生

在这里,每一道岩层都是甲骨文的笔划,每一脉水流都是汉字的韵律。古人以流动的一条曲线加上几点水滴,巧妙地抓住了水流动的特点来构形,描摹水的形象既简单又生动。

△“木”字的前世今生

殷商时期,中原地区有着良好的草木植被,在甲骨文中,有大量的从屮、从艹、从木和从林、从森的字形。为了保护森林资源、保障人们的生产生活,商朝还有专门的官员掌管丰收事宜和森林管理。商人与树木之间有着密切的关系,从与“木”有关的甲骨文中可窥一斑。

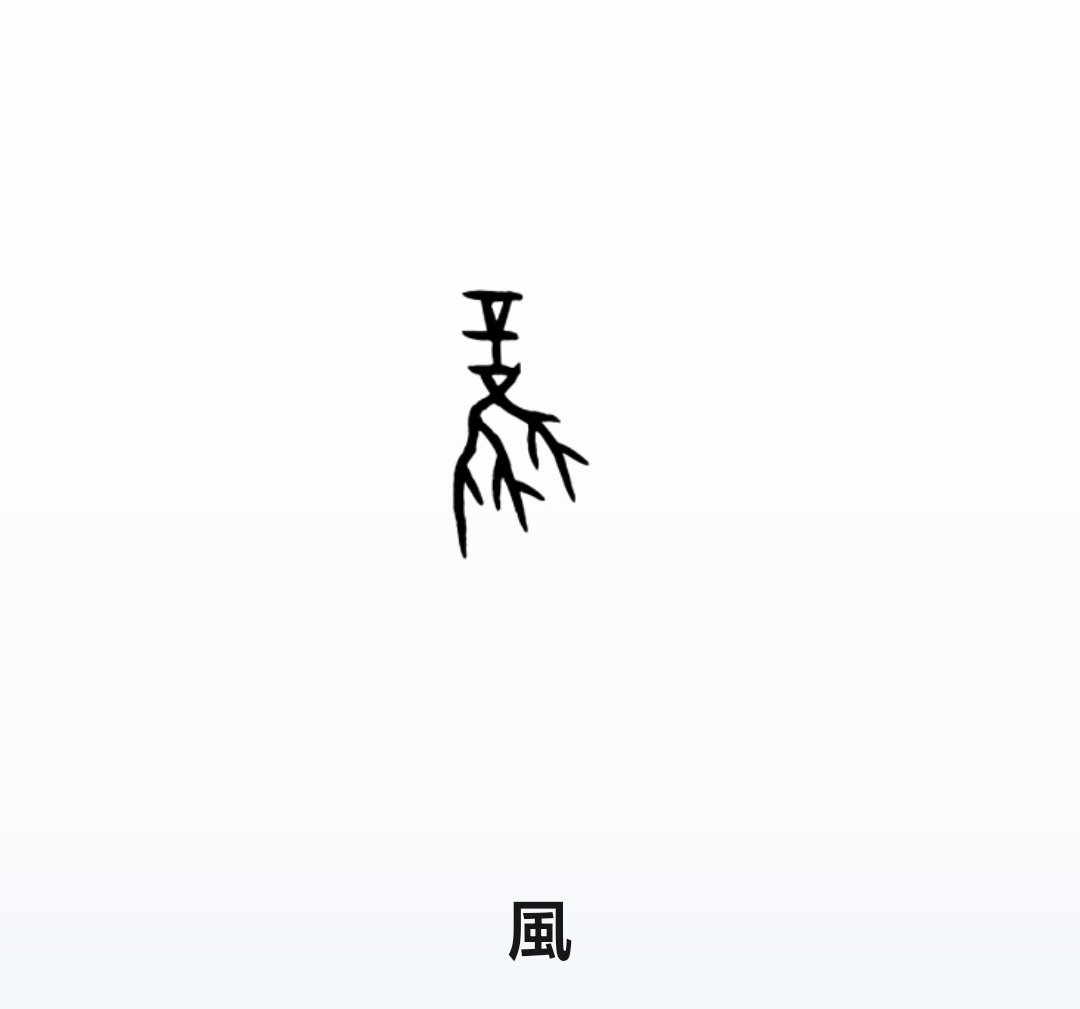

【风】【石】【人】

再走进林州市太行山森林运动公园,以森林实景为画布,将甲骨文“风”“石”“人”融入山水之间,可以感受甲骨文字的灵动与厚重。

△“风”字的前世今生

听,有风来!耳畔山风呼啸,恰似甲骨文“风”字的灵动。在三千多年前的甲骨文中,“风”被写成一只展翅高飞的凤鸟形象。古人认为是神鸟凤凰扇动翅膀带来了风,因此用“凤”表“风”。在此驻足,听风穿林、观云过隙,与古人共赏天地呼吸。

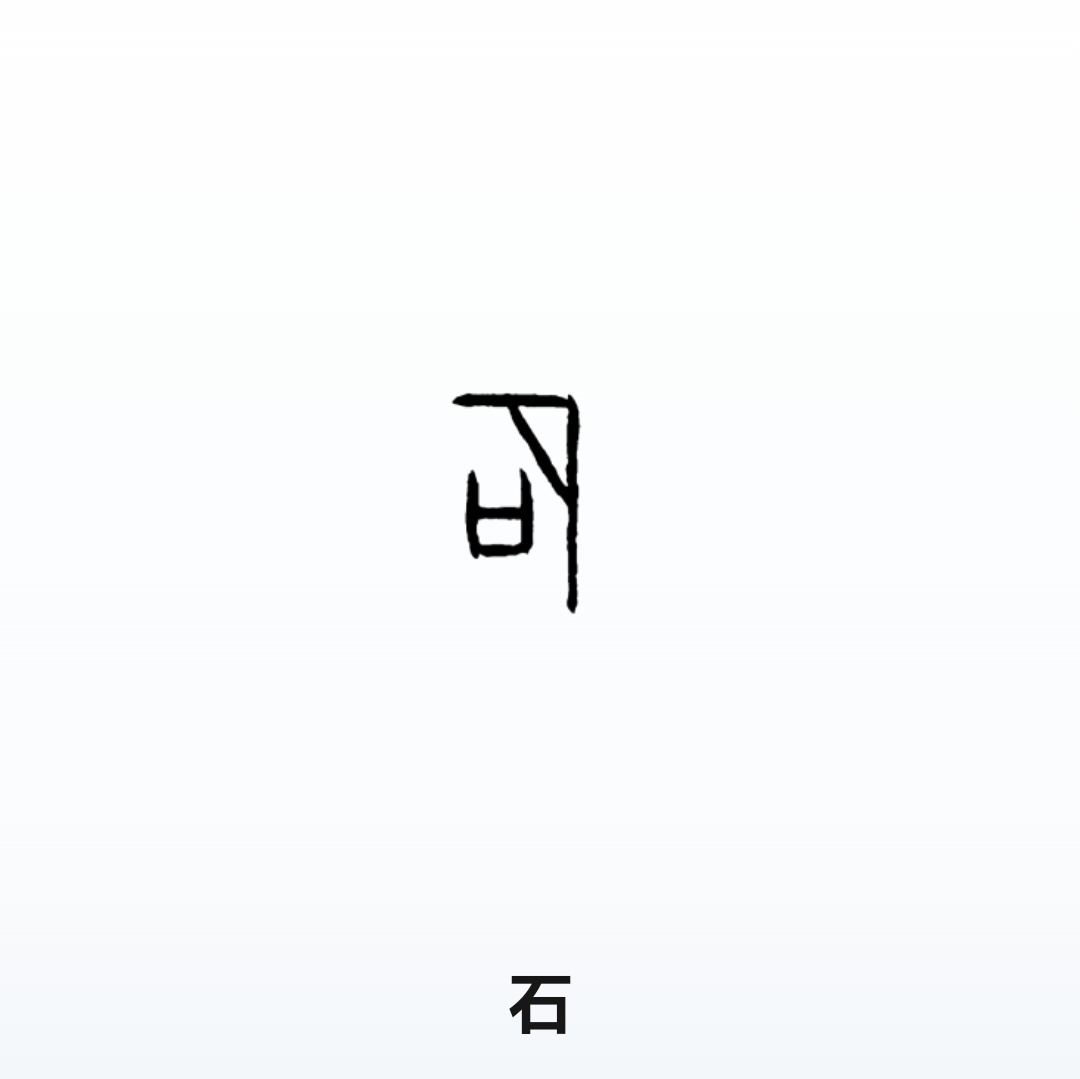

△“石”字的前世今生

公园入口的“石门”好似粗犷的山岩,呼应甲骨文“石”的象形——甲骨文“石”像山石之形,可能因为与“磬”字的原始字形相近,所以有时加“口”形以示区别。恰似太行山鬼斧神工的地貌。触摸石壁,仿佛触摸商朝先民镌刻的时光密码。

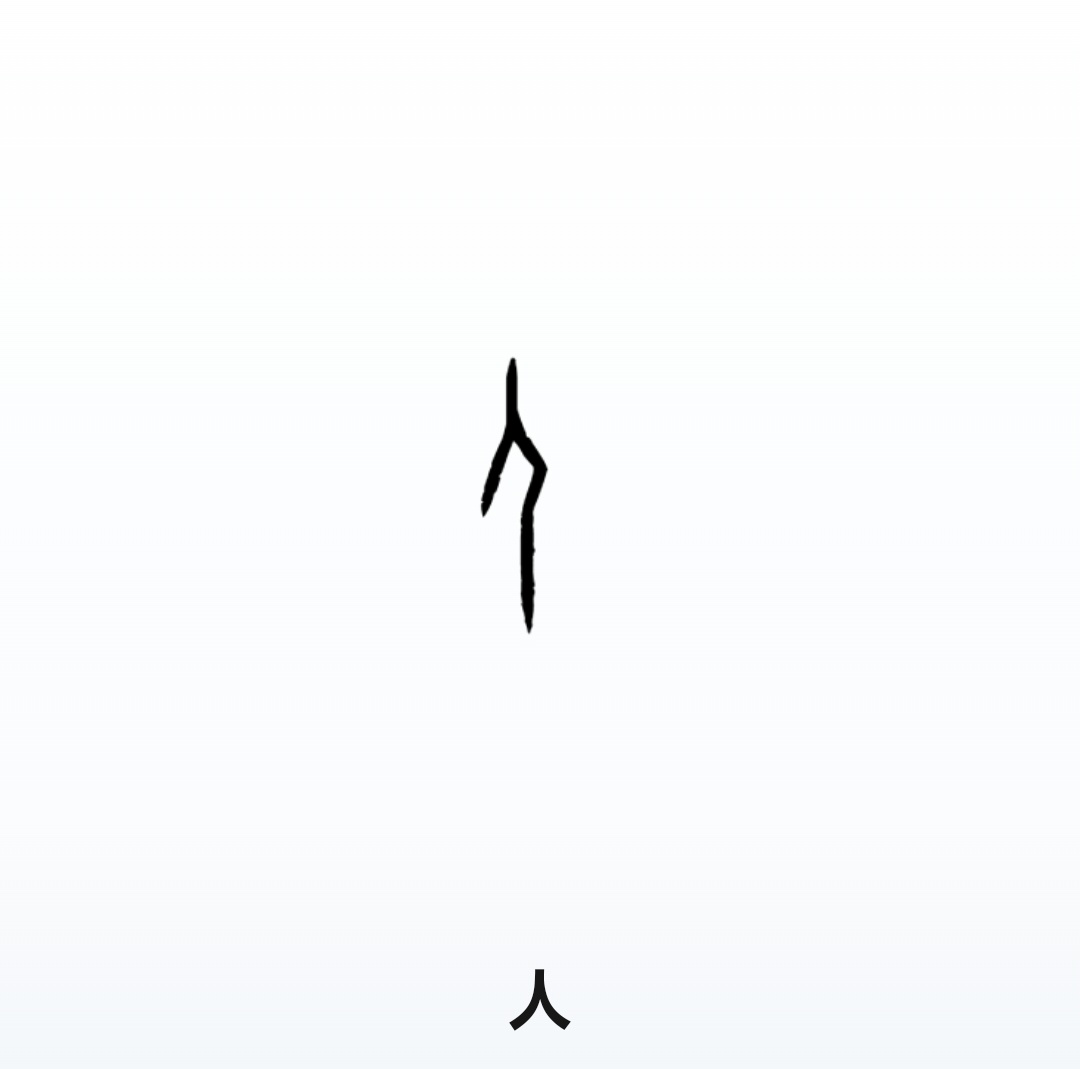

△“人”字的前世今生

沿着登山步道拾级而上,甲骨文“人”字像人侧面直立之行,有头、手、肩、身和脚。这个形象如侧身攀援的旅者,攀登至顶峰,欣赏浩浩林海,瀚瀚丛林,山高谷幽,云山雾海的景色,用脚步丈量山河,以心灵触碰文明的根脉。

跨越三千年,在浩瀚的甲骨文里,日、云、田浪漫变幻,山、水、木生机勃勃。

今人与古人握手,人与自然和谐共生的美好画面在一个个文字中亘古绵延。

来河南吧!遇见甲骨文“画”出的大地万象!

责任编辑:邱瑾