编者按:

每座城市都有独特韵味,花作为大自然赋予的礼物,往往成为这些故事最生动诠释者。

值此春风起时,老家河南新媒体矩阵《“城”风而上》栏目推出“豫”见花城系列,以花与城为观察样本,聚焦河南各地文化传承与创新实践,探寻一朵花如何激活一座城的文旅发展活力,重塑当代人的生活方式。

“唯有牡丹真国色,花开时节动京城。”

唐代诗人刘禹锡笔下的盛世花影,千年后仍在洛阳城绽放——洛邑古城中,身着汉服的青年漫步于花海;纪念品商店里,一朵朵完整的牡丹花在茶杯中“盛开”;牡丹博物馆内,虚拟花脉投影与真实花瓣共舞。

这座将牡丹基因融入城市血脉的千年古都,正以“一朵花”为支点,撬动文旅融合发展的新格局。

01 千年花事文脉传,满城皆是看花人

洛阳的牡丹花,美了已有3000多年。洛阳栽培牡丹的历史,始于隋,盛于唐,宋时甲于天下。

自隋唐起,洛阳牡丹便与皇家园林、诗词歌赋、市井烟火紧密交织,成为东方美学的符号。故牡丹与洛阳的渊源,早已超越植物学的范畴,成为了一张带着香味的文旅新“名片”。

今年4月上旬,洛阳将迎来新一届牡丹文化节。这一全城的盛会,已连续举办了42年。

1983年首届洛阳牡丹花会

“从1983年第1届举办一直到现在,洛阳牡丹文化节和哈尔滨冰雪节一样,是全国连续举办时间极长的城市文化节日,已经成为了名副其实的‘城市名片’。”洛阳市文化广电和旅游局原副局长、二级调研员孙小峰认为,牡丹文化节之所以能有今天的火爆,离不开“坚持”二字。

年年花开,常开常新。洛阳牡丹文化节从单纯的“赏花节”,变为如今高规格的文化视听盛宴,四十余年来,洛阳始终坚持打破“走马观花”的浅层观赏,构建多层次体验场景。

今年的牡丹文化节以“花YOUNG洛阳城”为主题,将围绕牡丹、汉服、音乐、户外、消费,开展沉浸式赏花、牡丹文化市集、汉服巡游、博物馆奇妙游等一系列体验感好、互动性强的活动,更注重年轻人游玩情绪、体验感受和夜生活体验等新特点,打造赏花文旅新场景。

在这里,满城皆是看花人。游客可以漫步牡丹文化市集,挑选牡丹主题文创好物,体验茶饮、咖啡、美食、手作等丰富多样的品质化生活方式。可以在应天门、九洲池等文化地标,观赏有故事、有IP、有角色、有场景的沉浸式创意微演艺项目;也可以看到身着华丽汉服、动漫服饰的参赛者展现的风采,为古老的洛阳增添一抹青春时尚的气息,带来一场“二次元”视觉盛宴 。

届时,洛阳市“五大都城遗址博物馆群”的重要组成部分——汉魏故城遗址博物馆也将在洛阳牡丹文化节期间开放。

博物馆建筑体量巨大、气势恢宏,展览主要由“天中国史——汉魏故城遗址博物馆基本陈列”和“文物珍宝馆”构成,将系统展示汉魏故城遗址60年来的重要考古发掘研究成果。

“汉魏洛阳城在五大都城遗址中不仅是面积最大的,还是恰逢其中的。”汉魏故城遗址博物馆研学教育部主任郭荣介绍,正如何尊铭文开篇记载:“唯王初迁宅于成周。”证实了周成王迁都洛阳,认为这里是天下之中,体现了古人择中建都的思想。

开放后,这里将成为又一处讲述华夏历史、传播中华文明的重要阵地与窗口,再现隋唐盛世气象。

02 扮靓一座城市,助力“花朵”经济

洛阳牡丹的种植技术仍在不断革新。据统计,洛阳种植规模在100亩以上的牡丹园有20个,城中街头巷尾、道路两旁遍植牡丹,牡丹元素融入咖啡拉花、汉服纹样甚至城市雕塑,就连有些道路交通信号灯上的红绿灯,也是牡丹形状。

“牡丹原产中国,位于洛阳的国家牡丹园,拥有来自世界各地的约1400个牡丹品种,是世界上收集牡丹品种最多的基因库。”洛阳市农林科学院副院长刘改秀介绍,洛阳在牡丹基因测序、新品种培育和花期调控技术等方面,也走在全国前列。

2025年,洛阳也有牡丹新品种亮相。

洛阳农林科学院牡丹研究所所长王占营表示,通过多次改良,洛阳农林科学院牡丹研究所已培育出洛阳牡丹新品种“长枝芙蓉”和“夏日玫瑰”。“长枝芙蓉”花柄更长、亭亭玉立,非常适合做切花,而“夏日玫瑰”花期极晚。

在洛阳,晚开牡丹的自然花期通常在4月15日左右,而晚花品种“夏日玫瑰”,初花期在4月20日左右,比传统的牡丹晚花品种又晚了5天,是中原牡丹品种中开花最晚的。

“随着时代发展和科技不断创新,牡丹品种的演变也在不断改进,与时俱进。”王占营介绍,在牡丹栽培技术上,他们不断创新科技,延长牡丹的开花时间,实现了牡丹的“四季开花”,彻底打破了“养花一年,开花十日”的传统谚语。

并且近两年开始聚焦于牡丹专用品种的培育,如切花品种、盆栽品种、药用品种等,更有针对性,能够满足多样化农业文旅需求。

如今,洛阳已形成了与牡丹花有关的观赏、药用、深加工(食品、化妆品)和工艺美术等四大类产业,牡丹“入馔”“入饮”“入妆”,闯出了多元化产业发展之路。

牡丹花全身都是宝,牡丹花种可榨油,花瓣可食用。洛阳不断创新推出以牡丹为名称的新型特色产品,如牡丹酒、牡丹饼、牡丹果脯、牡丹饺子等,以牡丹文化为主要特色的商品化产业取得了稳定、长期的发展。

更有牡丹特色非物质文化遗产技艺一脉相传,形成一种独特的艺术形式和可以带走的“洛阳礼物”。

“牡丹瓷、牡丹画都是洛阳近几年出现的爆款,牡丹瓷就是将瓷盘上做出一朵牡丹造型,有不少游客喜欢这种神奇的‘瓷上生花’,这朵花永远不会凋谢。”孙小峰说。

03 数字赋能,解锁牡丹文化 “新花样”

今时今日,科技为牡丹文化注入了全新活力。

在牡丹观赏园内,智能导览系统为游客提供便利;中国牡丹博物馆不仅是一个静态的展览空间,更是一个互动体验的平台。借助全息成像、全彩2D屏等高精尖技术,牡丹博物馆的牡丹摆脱了花期的束缚,在牡丹品种展陈单元,参观者只需触摸展区的大数据柱,就能详细了解牡丹最全色系和品种。

参观者点哪个品种,顶面的花瓣造型就会随之通过渐变式光影变幻,多维度地呈现每种牡丹的特点,带领游客沉浸式体验洛阳牡丹魅力。

这种数字技术正在重塑游客体验边界,借助技术手段,近年来洛阳推出许多“花样玩法”。

例如,突破了传统VR“静止观赏”的《风起洛阳》全感VR,游客将佩戴VR设备,在指引下前行,穿越到《风起洛阳》里的千年神都:推门即是辉煌绮丽的盛世大唐,抬头便见巍峨高耸的天堂大佛,繁华的南市街道灯火通明,人声吵嚷的牡丹楼里密布玄机。

在每一次掉下山崖、飞上天空、浪潮袭来、火球喷涌中,游客能真实感受到失重、震动、潮湿、炎热、刮风等身临其境的全感官体验。

《寻迹洛神赋》通过AR、VR、裸眼3D、艺术空间造景、水景特效、多维感官设计等创意手法,实现观众与演艺之间的交互体验。观演者边行进边观看演出,表演的舞蹈、台词、背景、音乐、光电渲染等内容,无不饱含着洛阳历史文化元素。

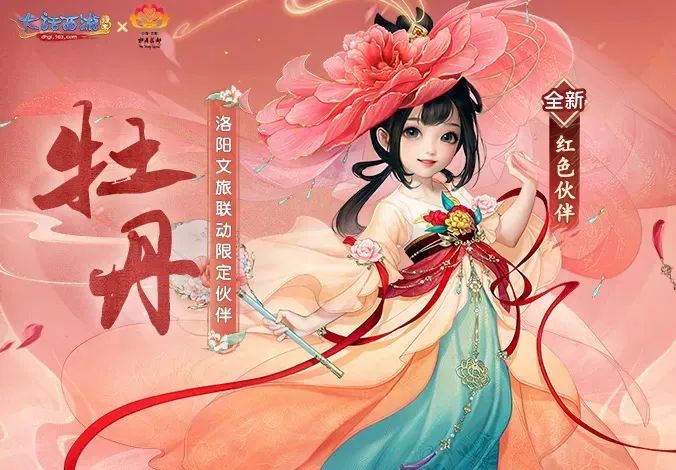

科技创新甚至激活了传统赏花仪式。早在2023年,洛阳市文化广电和旅游局就与网易《大话西游》达成合作,在牡丹文化节期间进行了线上线下联动尝试。在线上,玩家可在《大话西游》游戏中培育牡丹、游园赏花、拜谒花神;在线下,国家牡丹园和隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池景区都设有《大话西游》互动点位,玩家前往现场打卡抽奖就有机会获得《大话西游》周边好礼。

“用这种年轻化的表达方式来介绍洛阳深厚的历史文化,我认为一定会收到非常好的效果。”洛阳市文化广电和旅游局党委书记、局长李振刊表示,与《大话西游》团队、网易这样优质的互联网企业合作,用真正年轻化的表达方式做出好的旅游产品,让更多元素在《大话西游》中呈现,更能激发年轻人对洛阳的喜爱。

当黎明前的露珠从牡丹花瓣上滚落,城市开始新的代谢周期。从应天门的晨光到丽景门的不夜天,从实验室的创新突破到牡丹花田的产业革命,洛阳正以牡丹为媒,进行着城市文明的迭代升级。

一朵千年牡丹,见证十三朝古都的兴衰更迭;一场文旅融合的生动实践,演绎新时代的“国色天香”。

责任编辑:张丛博