在河南,有一种喜欢叫“得劲”,有一种回答叫“中中中”,有一种打招呼叫“吃了冇”……

当这些耳熟能详的河南方言,变成可视化的设计产品,语言也能被更多人看到。

前不久,老家河南新媒体矩阵的一篇方言推文《吃了冇(mǎo)?河南话大挑战来了!》引起许多河南老乡的讨论。

来自上海师范大学天华学院的《看见豫言》团队还特别投稿,他们用一系列河南话的视觉产品设计,把河南话“玩出花”。

《看见豫言》团队成员

出于对河南方言的热爱

想让更多人了解河南话

你或许会说一口流利的河南话,可你研究过河南方言的声调系统,总结过多河南方言中的高频词汇吗?

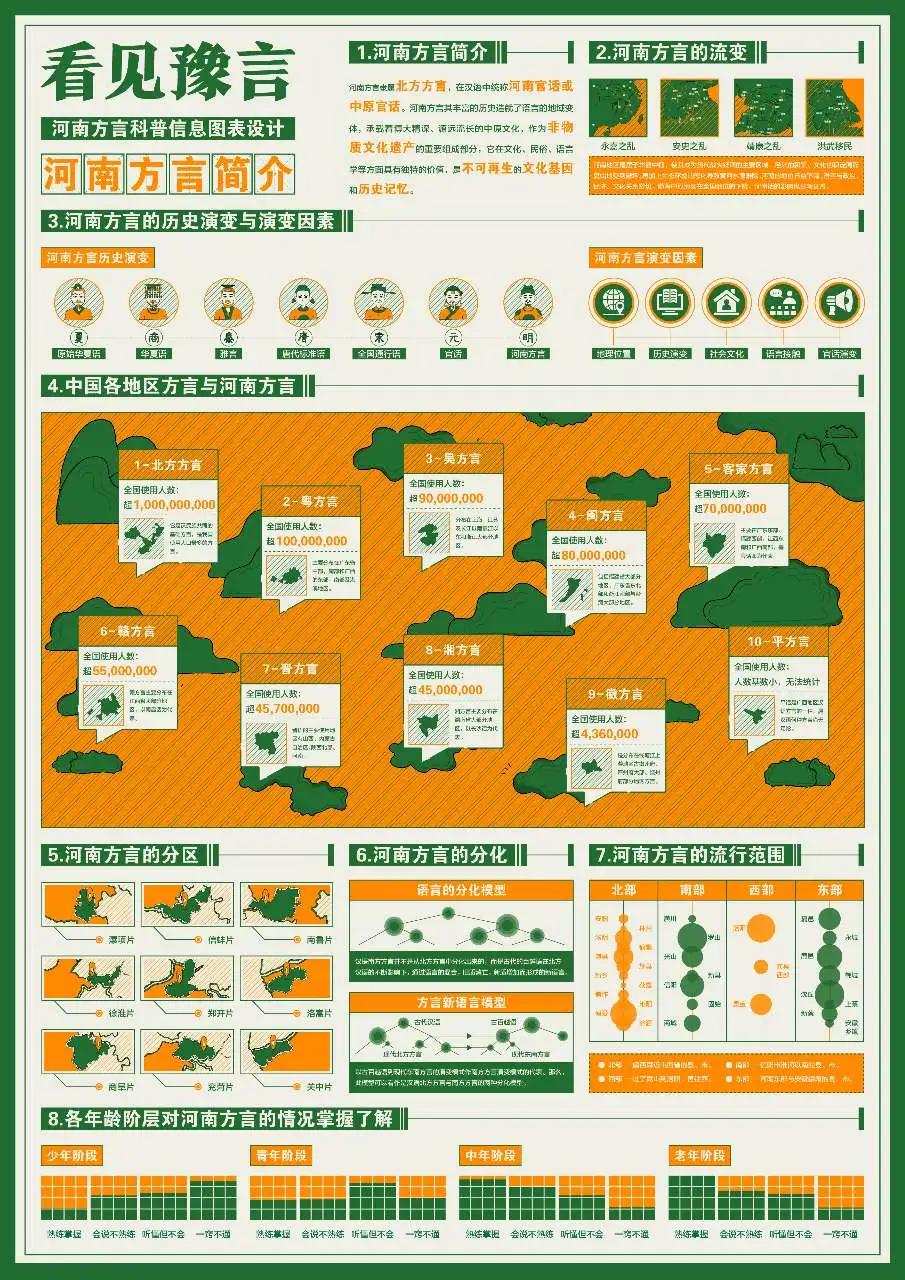

在上海师范大学天华学院艺术设计学院,来自视觉传达设计专业的老师黄骕春,带领两名本校学生,和来自商丘师范学院,以及安阳学院的两名汉语言专业学子,组建了《看见豫言》团队,希望让河南方言以更加生动易懂的形式展现在公众面前,吸引更多人来关注并学习河南话。

“我们的团队成员分别来自浙江杭州、江苏江阴和河南郑州,在前期交流过程中,我们常常试着将同一个词用不同的方言说出来,并去查找对应词汇表达的含义。”黄骕春谈起《看见豫言》团队的组建过程。

有一次大家去食堂吃饭,团队里的河南人提出要考考大家,聚在一起猜河南话“ròu”是什么?

“我猜是胖的意思,结果答案是形容一个人行动迟缓,会说这个人很 ‘肉’。”黄骕春笑着回忆。

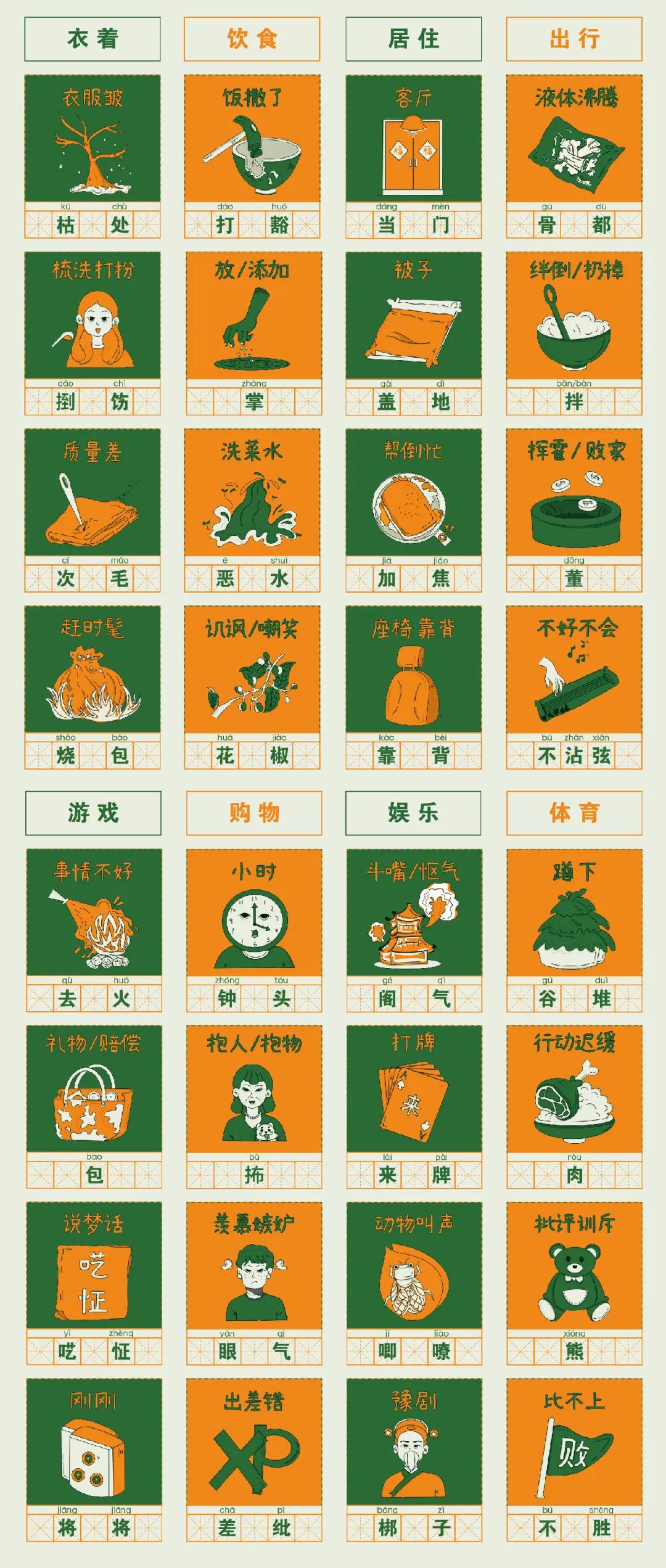

接着大家又对着碗里的花椒,猜“花椒人”同音的河南话是什么意思,在交谈中,成员们逐渐发现,地方方言和当地的食衣住行、风土人情、历史文化等有千丝万缕的联系,在他们看来,方言就是一部活字典,是文化的缩影。

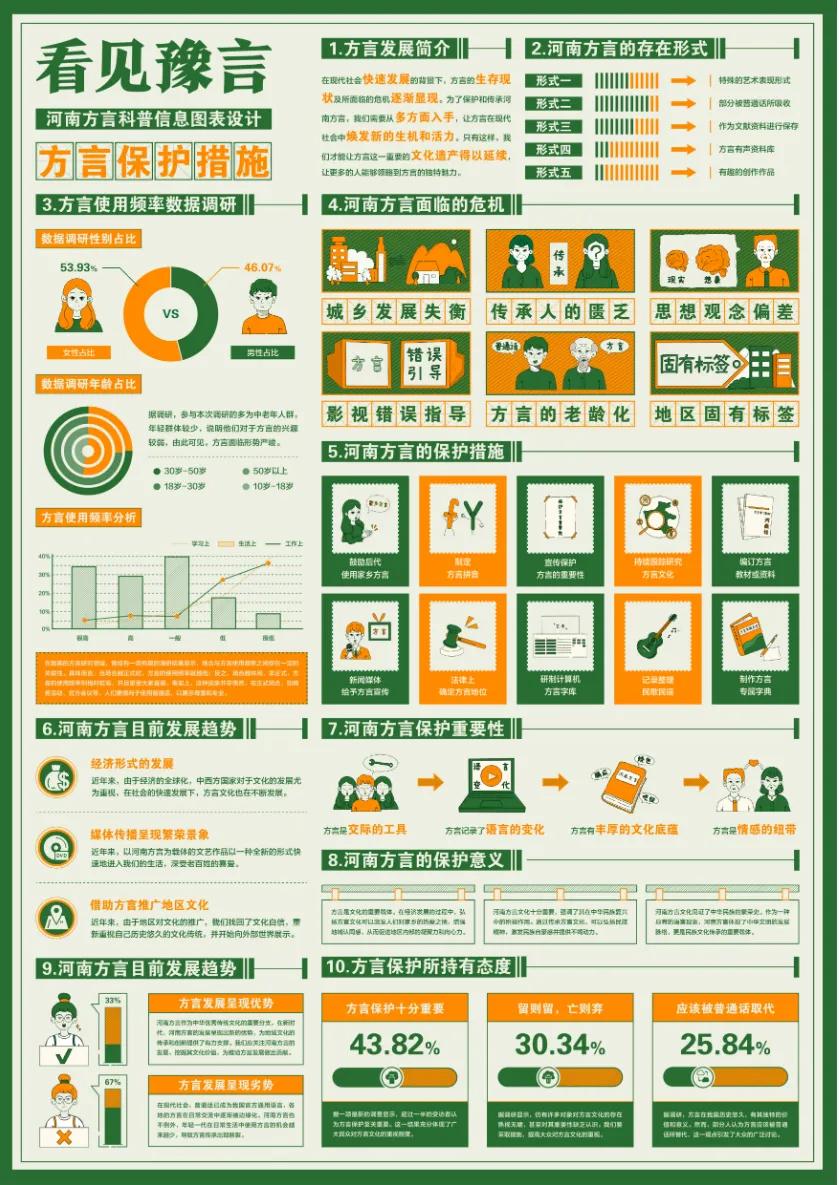

出于对河南方言的热爱,团队成员一拍即合,将“研究河南话”作为自己的探索方向。

结合河南话作品

创作属于自己的视觉设计

今年22岁的曹雅馨是视觉传达设计专业的大四学生,也是咱河南郑州老乡,身为《看见豫言》的主创设计人员,同时作为团队组长,她在校园内准备前期工作时,愈发感受到河南话的魅力。

有一次,曹雅馨找到老师黄骕春借书,黄骕春在微信中打字回复, “弗要客气”,这是她杭州家乡话“不要客气”的谐音,后来,曹雅馨也会用家乡话“白作假”,也就是河南话中“不要客气”的方言来和大家聊天,一来一回中,团队成员愈发感到方言的有趣之处。

为了进一步研究好河南话,团队查询了大量资料,其中一栏《咱嘞河南话》节目,让团队眼前一亮。语言学专家的专业讲解,配上诙谐风趣的语言风格,让成员们能在轻松的氛围中投入观看和学习。

在翻阅文献时,团队还发现河南话经常出现在唐诗宋词等古代文学作品中,比如《诗经》中的一些通假字,其读音和含义在河南话中都有所保留。

“就像‘薄’字,在《诗经》中常通‘不要’的意思,在河南话中也有类似的用法,‘薄说了’,意思是不要说了。”曹雅馨也在调研的过程中增长了不少知识。

了解过河南话,一本名叫《希望的田野:舞阳农民画》的画册又给了团队很多视觉设计方面的灵感。

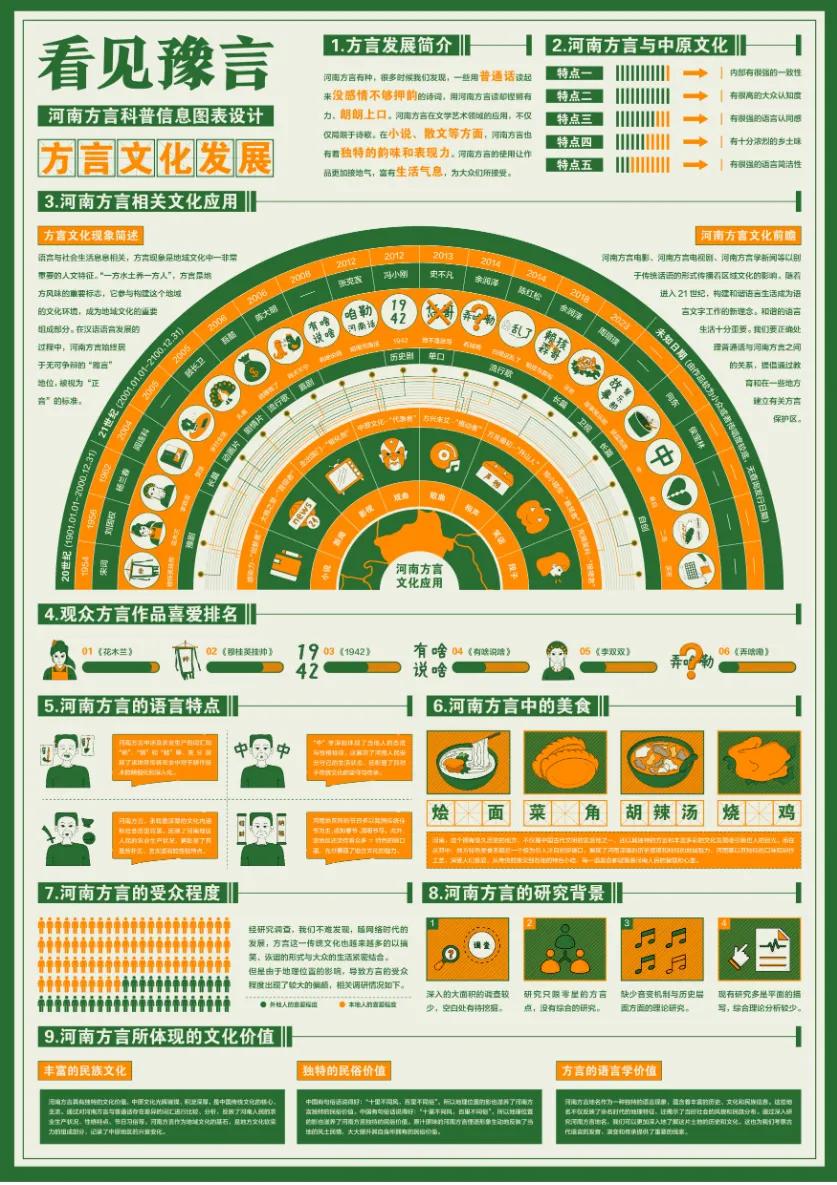

虽然《看见豫言》是以河南方言为主题,但在团队成员看来,语言和当地传统文化是密不可分的,“我们希望能给大家呈现出浓郁的河南艺术视觉味道,所以结合了舞阳农民画的风格特点。”黄骕春总结。

不过多追求写实与精准,而是注重表现对象的神韵和内在特质,运用夸张、变形的设计,再结合使用橙绿的配色,一张张图表在成员手中诞生。

希望河南话

被看见、被感知、被关注

曹雅馨用“能见度”一词讲述自己团队的理念,“我们希望河南话被看见、被感知、被关注。”

目前,《看见豫言》设计项目视觉设计的风格已经成型,也已经产出了一些文具类和日用品的文创设计产品,例如笔记本、明信片、亚克力挂件、冰箱贴、手机壳、手提包和丝巾等等。

为了使文创产品更加“有声有色”,《看见豫言》团队还特意设计出了一款带有河南话录音装置的装饰挂坠,只要捏一捏,挂坠就会说出一句河南话。

“最开始我们尝试在挂件里录了一句‘乖乖嘞’,在作业讲评的时候,如果有同学作业做得不错,我们就会捏下挂件打趣一下他,其他同学听到了都觉得非常有意思。”

团队成员丁蕊是江苏人,她也逐渐爱上了河南话,“我们还设想过,做一系列的复习周专用河南话挂件,添加一些表达情绪的口头禅录音,比如‘你写作业咋这么ròu呢’,这样挂件就变成了考试周的解压小神器。”

捏一捏就能“说河南话”的挂坠

“接下来我们将推出一套数量较大的河南方言表情包,希望在社交平台上将河南方言用视觉化的方式先推广出去。”黄骕春表示。

除了结合“视觉”“听觉”两方面,未来,团队还打算从“嗅觉”“味觉”入手进行创意产品的设计,让大家全方位、多角度地理解河南的文化内涵。

如果方言有生命,那么河南话和这片土地上人们的性情一样,坚韧朴实,和这片土地上的历史一样,悠远绵长。

曹雅馨代表团队成员,希望更多人能来自己的老家河南走走看看,了解河南话的独特韵味,“来河南开启一场难忘之旅,定能让你沉醉其中!”

责任编辑:邱瑾