这个暑期,河南博物院华夏古乐团又双叒整活了!

备受欢迎的华夏古乐日常演出升级为加强版“华夏正声——中原音乐考古复原展演”,演出时长由原来的半小时延长为50分钟左右,将中原地区的音乐历史发展进行脉络梳理。

以下视频来源于河南博物院

史前陶乐器展演、殷商祭祀乐器组合、先秦时期的编钟雅乐、唐代盛世乐舞、宋代诗词吟唱等在中国音乐史上重要的、具有代表性的音乐形态,让观众徜徉在中国音乐历史长河的诗情画意之中,一眼千年,一演千年。

文化传承新视听,古乐回响“历史长廊”

距今8700年的骨笛,5000年前的仰韶文化陶埙,3000年前商代的铜铙、特磬,2000多年前的青铜乐钟,1000多年前的不同形态歌舞乐俑……整场古乐演出穿透时空,众多湮灭已久的乐器实物、文献古籍里的乐谱、流传至今的传统音乐等文化遗产,仿佛带领我们穿越时空。

其中,“乐龄”最高的要数出土于河南漯河舞阳贾湖遗址的贾湖骨笛,其音色苍凉悠远,仿佛穿越了远古洪荒,带给人们无尽的遐想。它不仅是中国考古发现的最早可以演奏七声音阶的乐器,更是将中国音乐文明的起源时间提前到了8000多年前的新石器时代前期。

悠扬浑厚的编钟、古朴苍凉的埙、轻柔典雅的瑟……这些在舞台上演奏的乐器都是以文物为蓝本制作而成。目前,华夏古乐团已经复原了从远古时期到唐宋时期的中原古代乐器。

每一项古乐器的复原,过程复杂且精细。以贾湖骨笛的复原为例,河南博物院华夏古乐团管乐演奏员晏文涛介绍,复原过程就包括准备材料、修整吹口、计算开孔、调音修孔和打磨抛光等多个步骤。这一复原过程不仅展现了古代匠人的高超技艺,也为现代音乐研究提供了宝贵的实物资料。

结合中原地区音乐考古成果,展演将从远古至唐宋时期历代的出土乐器实物、音乐图像,复原、重建为鲜活的舞台艺术形象。

文物活化新呈现,古乐与现代音乐有机融合

贾湖骨笛演奏现代乐曲《滚滚红尘》,编钟演奏世界名曲《欢乐颂》,复原古乐器演绎《清平乐》《夜空中最亮的星》……通过演奏古代乐器、改编现代歌曲旋律等方式,古乐与现代音乐实现了有机融合,激发了更多人对传统文化的关注与共鸣。

这些来自“历史深处的声音”,往往要翻阅无数资料,从历代文献找到古代乐谱进行翻译、破解、创编。河南博物院华夏古乐团团长霍锟介绍,除了乐器、乐谱,演奏员也要穿上和时代背景相符合的服饰。对于流行音乐的改编,还要根据每首歌的意境、旋律来编配,一遍遍打磨。

自2000年成立的华夏古乐团,如今早已是河南博物院的“网红”IP。截至目前,华夏古乐团已演出近2万场,前来欣赏的观众达200多万人次。

在古曲创作方面,正在进行专题“宋代音乐会”的创作,通过挖掘宋代宫廷、文人以及丰富的民间音乐素材,立体展现一个丰富的宋代音乐文化世界。

未来,还会从时间延续和种类上进行更加的丰富,从宫廷音乐、文人音乐到民间音乐进行全方位立体的发展。

在数字化保护和传播方面,华夏古乐团也做出了积极尝试。他们根据古代乐谱创作了编钟主题音乐,并通过小程序让公众在手机上就能体验编钟的敲击与音色之美。此外,乐团还利用互联网和国内外媒体平台,深入解说古乐历史背景和文化内涵,让更多人了解和欣赏到这一古老乐器的魅力。

跟随音乐文物,开启一场“寻音之旅”

在历史长河中,有一些跨越千年的古乐文物,悄然穿越时光帷幕,与我们不期而遇,瞬间触动心弦,仿佛能听见远古的呼唤。中华五千年的辉煌文明,不仅镌刻在史书之上,更生动地展现在这些珍贵的文物之中。

下面,

让我们通过一组音乐文物,

开启一场“寻音之旅”。

↓↓↓

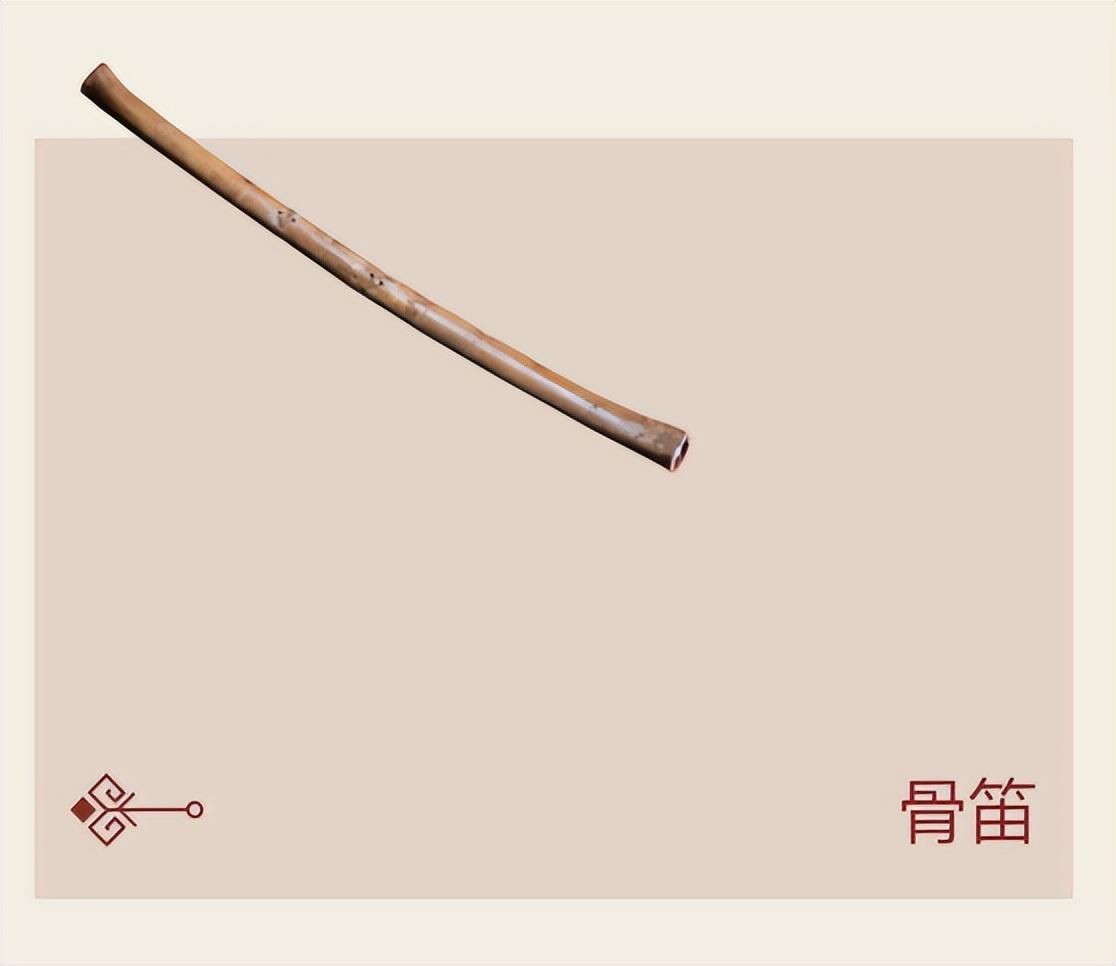

骨笛

骨笛,新石器时代,舞阳贾湖遗址出土

“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。”距今约8000年左右的骨笛,是用鹤鸟尺骨所制,一般长20厘米,口径一厘米左右,形式固定,制作规范,骨笛一侧钻有7个形音孔,每孔间距基本相等,其中在6孔与7孔之间靠近7孔处另钻一调音小孔,说明骨笛的制作者已有了明确的音观念。经测音,可以演奏河北民歌《小白菜》。研究结果认为:贾湖骨笛音阶结构至少是六声音阶,也有可能是七声齐备的古老的下徵音阶。此外,还存在着多宫演奏的可能性。贾湖骨笛的出土,导致了先秦音乐史的补写,由于它的问世而逐渐完善起来的整部中国古代音乐史也有着再度认识的估价和必要,毫无疑问,贾湖骨笛史是迄今为止所见年代中最为久远的乐器。

距今8700年的骨笛,是我国迄今为止最古老的乐器。是用鹤鸟尺骨所制,上钻七孔。经测定,已经具备七声音阶结构,至今仍可吹奏旋律。

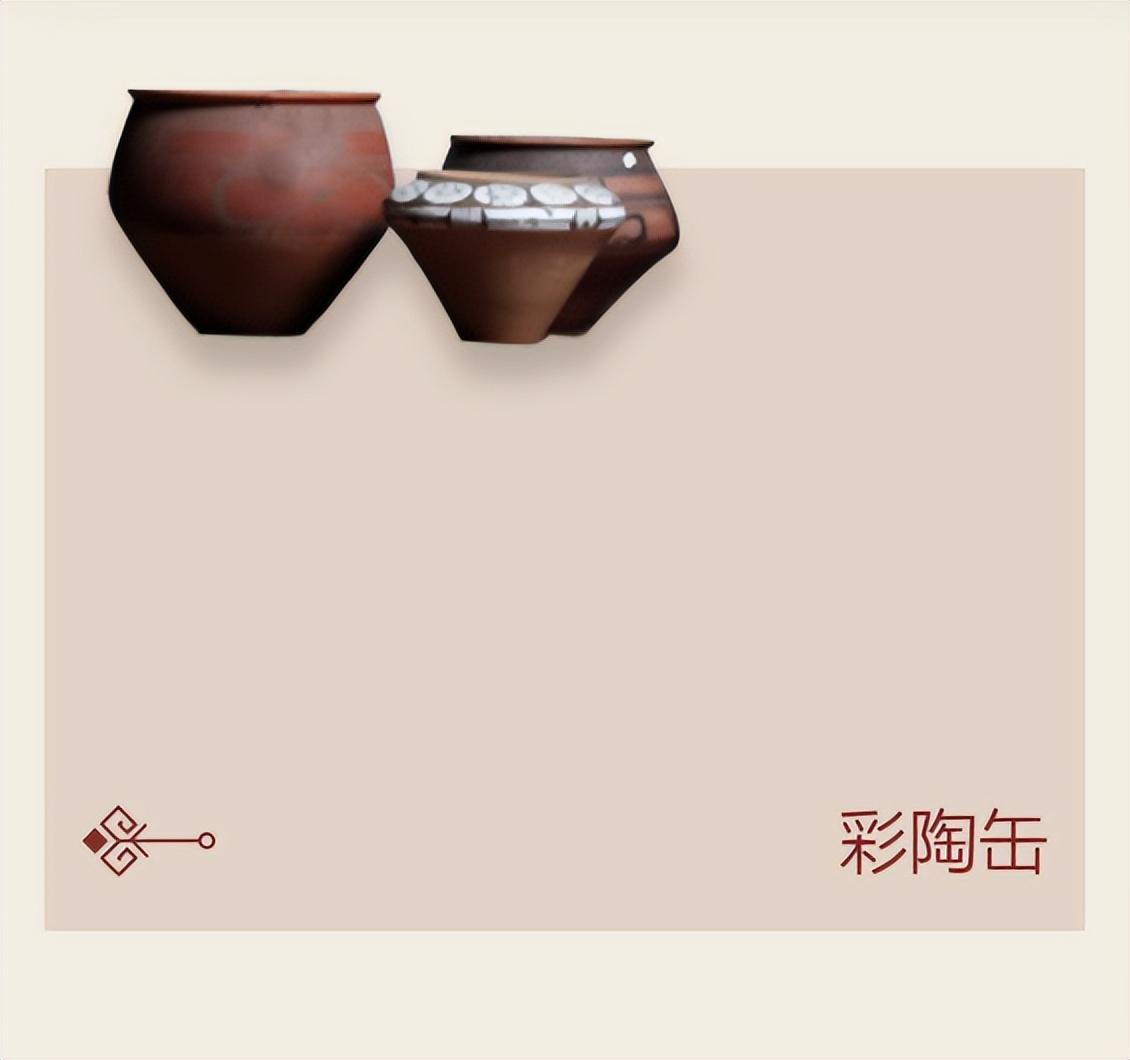

彩陶缶

新石器时代仰韶文化(距今5000-7000年前),河南三门峡市庙底沟出土

属仰韶文化类型大腹敛口型陶容器。随着仰韶时期制陶工艺的进步,烧结温度不断提高,一些陶盆、陶罐、陶盘等日用器皿的硬度终于达到了能够发出乐音的程度,可以用来演奏音乐,我们称之为“缶”。

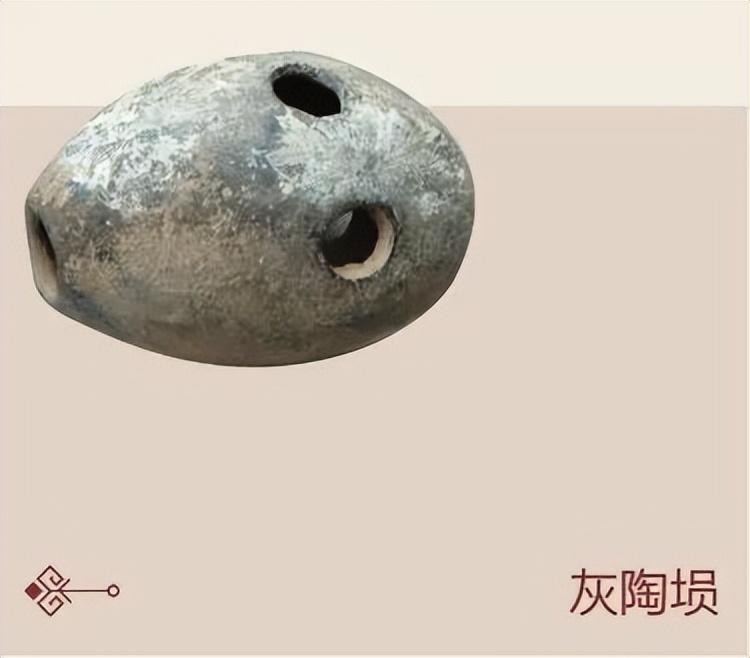

灰陶埙

商代,安阳殷墟妇好墓出土

埙是我国最早的吹奏乐器之一,这种埙以出自安阳殷墟的陶埙为蓝本。古书曾记:“伏羲氏灼土为埙”,说明这种陶土烧制的乐器出现在三皇五帝那遥远的年代。这里介绍的埙呈倒置的螺形,顶端有一圆形吹口,为五音孔埙,近低处一面有倒品字形音孔3个,另一方面有左右对称的音孔2个,一大一小,形制相同,均作平底,经测音,可发11个音,从测音结果看,可以吹出七声音阶,已有若干音阶与调式,制造也已趋向规格化,可能已有标准音或绝对音高的概念。音色苍凉忧郁,如泣如诉。这种中国特有的闭口气振乐器,保存了一个古老的音响世界,引导人们走入一个苍茫悲怆的意境之中。

鱼形石磬

商代,安阳殷墟西区墓葬出土

青灰色石质,扁平鱼形磬体,鱼头上部钻有孔以供系挂,其音质优美,造型独特,为中国古代石磬中原所独有的形式。

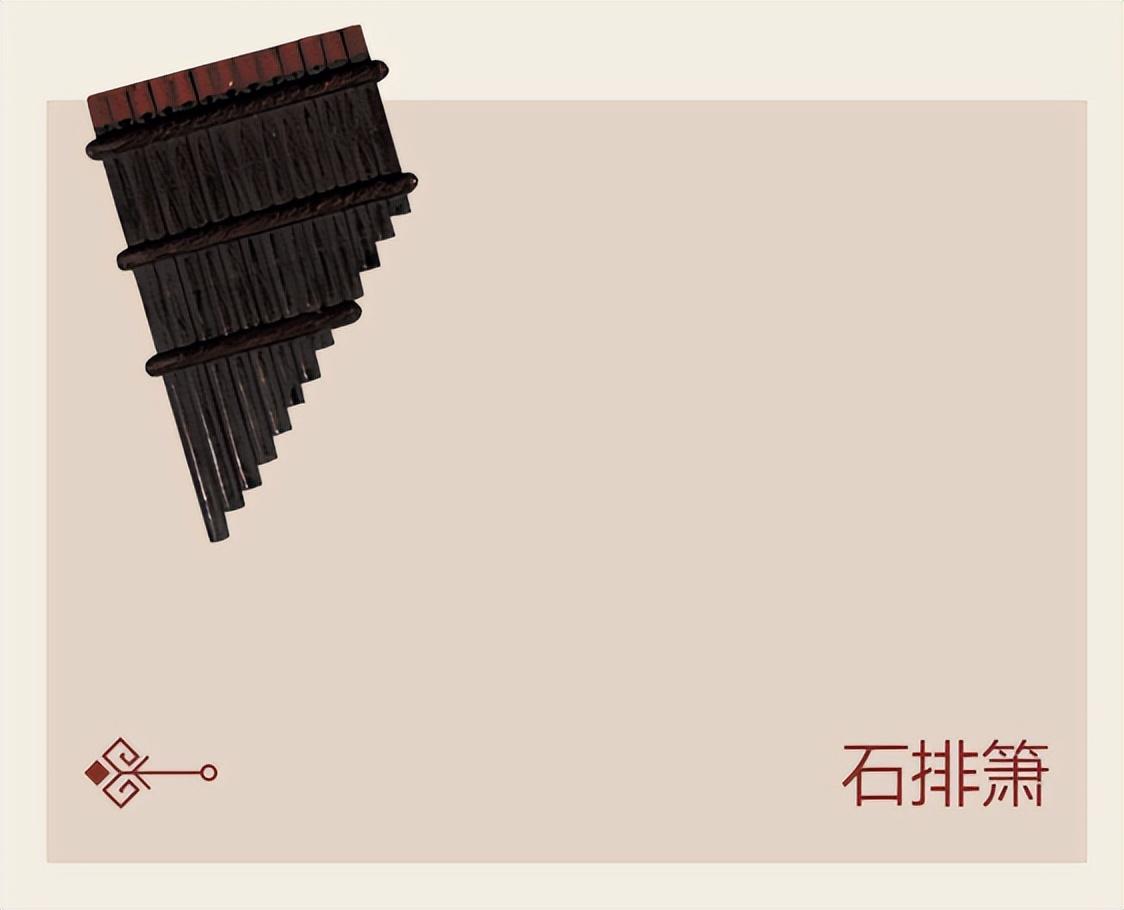

石排箫

春秋,淅川下寺楚墓出土

“箫韶九成,凤凰来仪”以排箫演奏的远古韶乐,不仅可以招来凤鸟。也使圣人孔子闻后,陶醉得三月不知肉味,叹为尽善尽美。古人对排箫有许多溢美之辞。它的外形犹如凤鸟的羽翼,声音犹如凤鸟的吟鸣。排箫呈三角形翼状,石质,灰白色,吹口平齐,钻有十个圆孔,下部长短依次递减,中间刻一凸起的钭横带缚管,为我国最早的排箫。河南出土的上古排箫,有骨质、石质、竹质三种。淅川下寺楚墓出土的石排箫,以整块的石料制成十三个长短不等的编管,管壁的厚度只有一毫米。这种精确的音律排列与令人叹为观止的作工,证明了二千多年前中国古乐高超的艺术水平。

《北堂书钞》对排箫有这样的描述:“像风翼,如风鸣,其形参差,长声肃箫”,陶注云:“其形象风之翼,十管长二尺”。故排箫又称参差、风箫。

这件石排箫管孔深度与管外长度不尽相同,管孔内径自最长管至最短管依次递减。除少数管口部残损过甚外,余管均能吹出高低不同的音调。

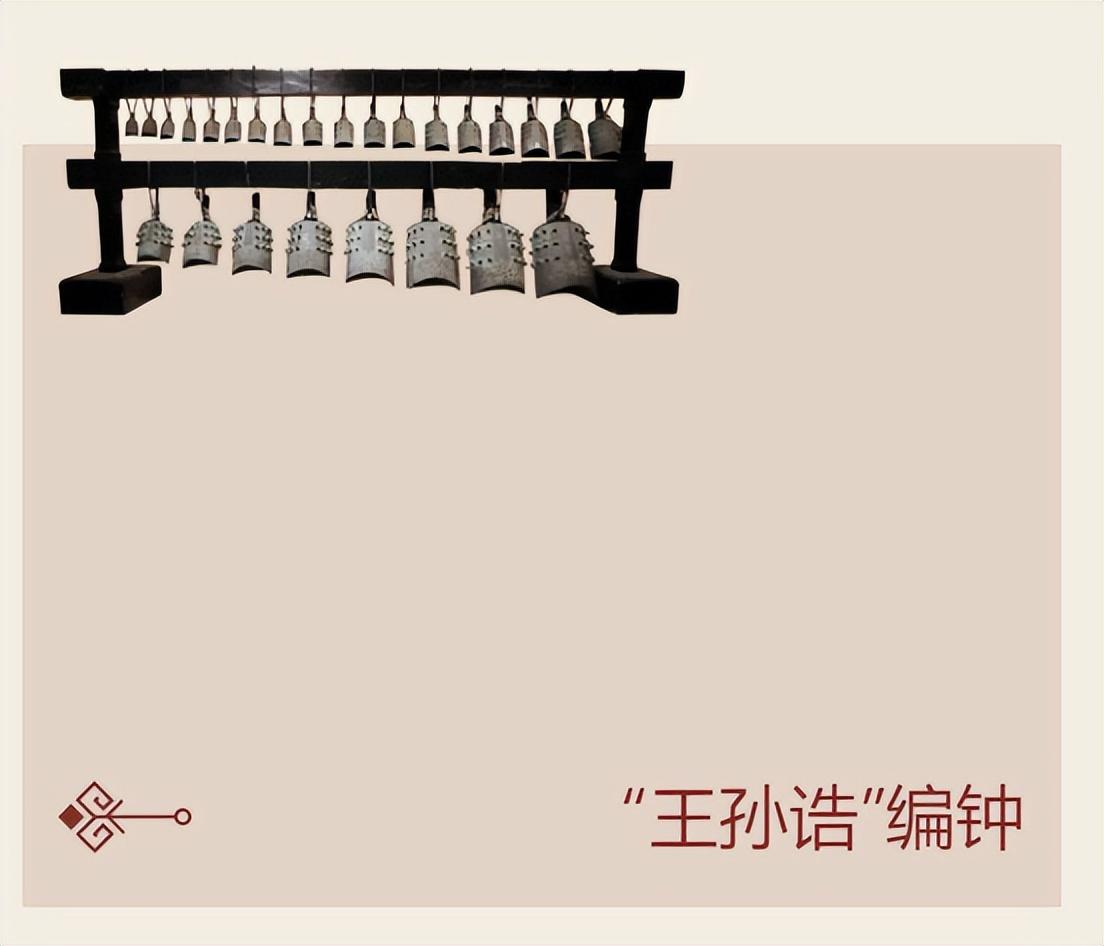

“王孙诰”编钟

春秋,河南淅川下寺楚墓出土

“八音之中,金石为先”,商周贵族宫庭中的祭典与宴乐都离不开钟磬这类礼乐“重器”,并以其数量多少和形制的大小来显示主人的身份地位。这种青铜打击乐器,从三千年前的夏王朝的铜铃开始,到商代的铜铙、西周的鎛钟,东周的各类编钟,形制越来越复杂,编列越来越大。

编钟是先奏时期的宫廷乐器,它也是古代帝王权力的象征。王孙诰编钟共26枚甬钟,是目前我国出土的春秋时期数量最多、规模最大、音域最广、音色最好、制作最精,富有穿透力的音色,气势磅礴的辉煌钟声,将我们带入二千五百年前楚王神秘的庙堂之上。王孙诰编钟为双音编钟,一个编钟以正鼓部和侧鼓部可以同时敲出一个非常和谐的三度音程,其音域可跨越四个半八度,到明代的十二平均律由朱载土育王子提出时,其律制在春秋时期已十分广泛地应用于实践之中了, 王孙诰编钟的出土即是明证,它集中体现了皇室威严、古朴、辉煌、凝重之大气。

钟上有113字铭文,意谓:王孙诰作钟以乐楚王、诸侯嘉宾及父兄诸士,万年无期。

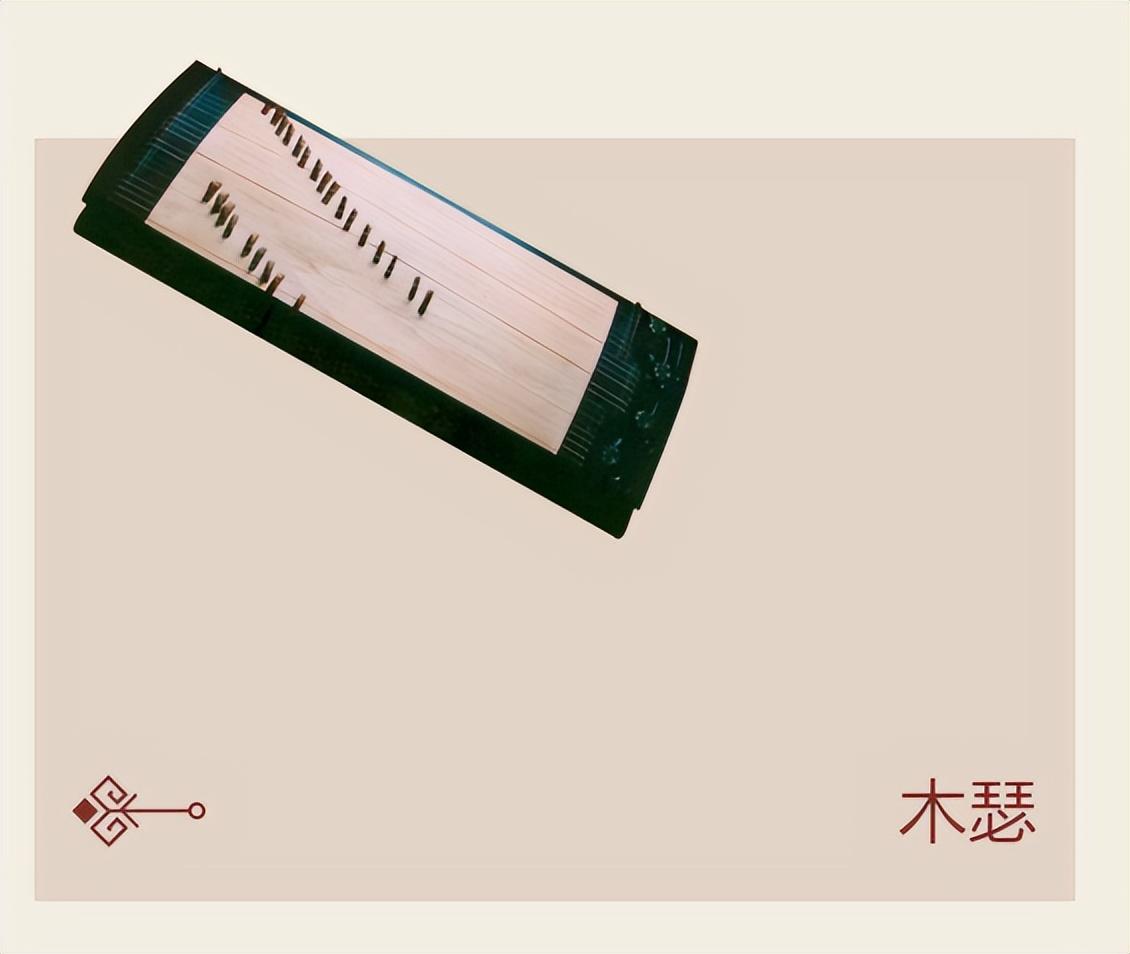

木瑟

春秋,河南信阳长台关出土

“呦呦鹿鸣,食野之苹,我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”瑟是古史记载中原始的丝弦乐器之一,它有二十五根弦,是根据信阳长台关出土的瑟复制而成的,瑟码很低,由两排组成,演奏时左右手交替配合,汉画像砖上的弹瑟场景也说明了这一点,瑟可以在不变色码的情况下转多个音调,十分方便。高音区清脆、中音区明亮、低音区浑厚,饱满是瑟的特征之一,瑟音域宽广,可独奏、合奏。

新郑歌钟

春秋(公元前771年-前476年),1996年新郑金城路祭祀坑出土

1996年以来,河南新郑陆续出土窖藏编钟十余架共260多枚,其钟悬规则均为两套20件钮钟和4件镈钟,音域超过三个八度,具备完整的七声音阶结构,音律和谐,音色动听,能够演奏丰富多变的调式和旋律,较此前的西周礼乐器音阶排列有明显的进步。

“王孙诰”编磬

春秋,河南淅川下寺楚墓出土

磬是一种石制的打击乐器,编磬以天然石片次第的规格来确定音高。与“王孙诰”编钟同时出土的“王孙诰”编磬,其音色清亮、婉丽,与编钟齐鸣时,金声玉振,相互辉映,足以再现上古庙堂音乐的皇皇穆穆。

虎座木鼓

战国,信阳长台关出土

上古,人们提及最多的打击乐器就是鼓。黄帝是鼓的发明者。传说黄帝在与蚩尤作战时,80面夔鼓齐鸣,声震千里,使蚩尤闻声丧胆。这里的虎座鼓与虎座鸟架鼓,是根据出土于河南信阳长台关战国墓的鼓复制而成的,鼓座为两只对尾的伏虎,通体绘黄、红、褐相间的鳞纹与卷云纹,和虎背连接的风足鼓架上,是一个桐木制成的黑红色云纹大鼓。高大的凤鸟鼓与威风凛凛的虎座鼓,构成了仿古乐器中最为亮丽的风景线。

鼓是我国原始社会最重要的打击乐器之一。我国古代有许多关于鼓的传说,其中在皇帝与龙逐鹿中原时进行的逐鹿之战中,鼓就是皇帝取胜的法宝之一。据载,皇帝制作的鼓,敲击起来“声闻五百里,以威天下”,遂战胜龙,取得胜利。至春秋时期,器乐演奏形式有了较大的发展,不仅可以独奏,而且可以合奏。其中以鼓、编钟、石磬为主的“金石齐鸣”,“钟鼓之乐”就是最具代表性的一种。

此鼓根据长台关一号墓出土木鼓复制。鼓座为两只对尾的伏虎,其通体绘黄、红、褐相间的鳞纹与卷云纹,与虎背连结的凤足鼓架上,是一桐木制成的黑红色云纹大鼓。

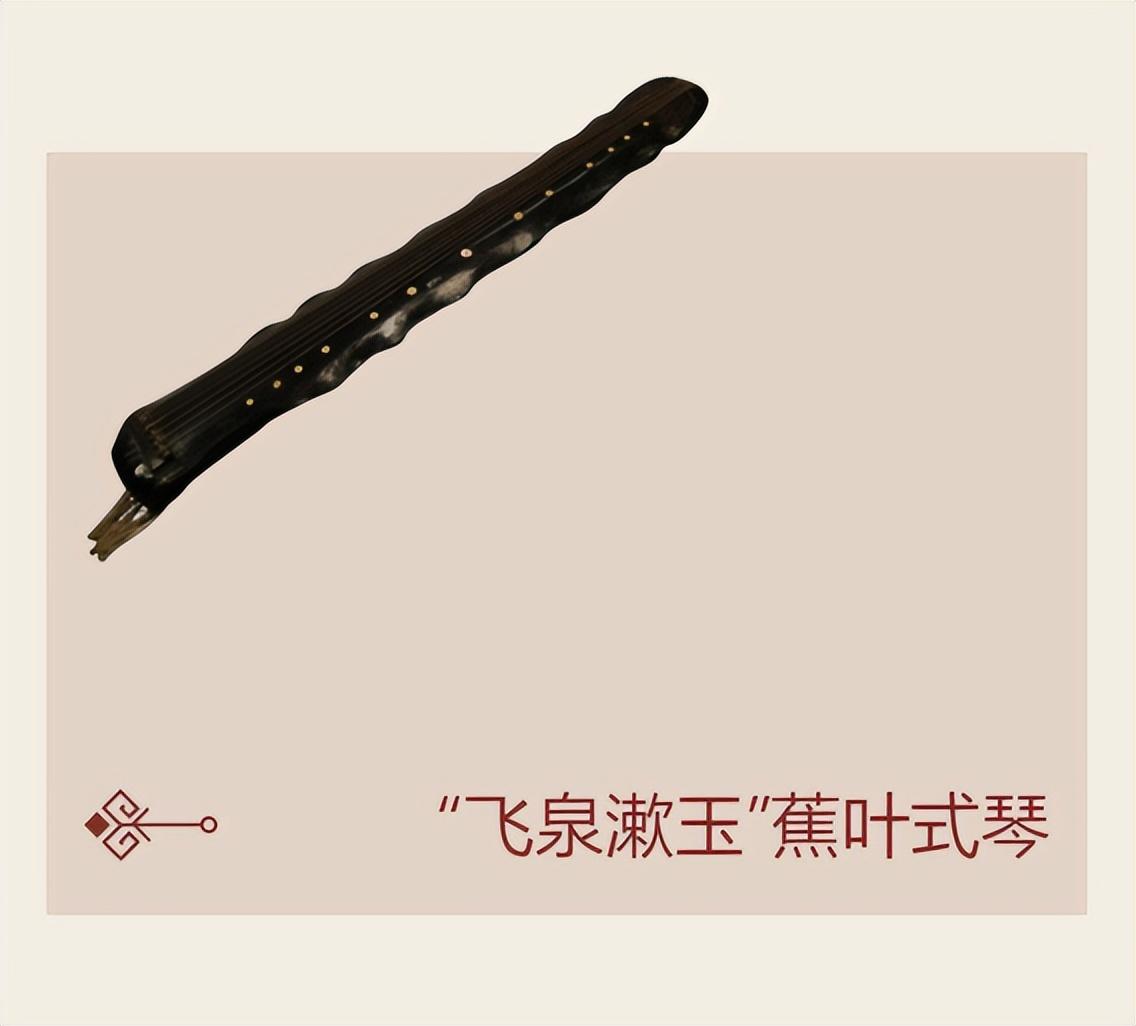

“飞泉漱玉”蕉叶式琴

明代(1368-1643)

琴是我国古老的弹弦乐器。相传远古时代伏羲、神农氏“削桐为琴、绳丝为弦”,创造了古琴,几千年来一脉相承,学琴成为历代文人必修的文化课目。古琴具有极其丰富的表现力,强调的是一种无限和深微的境界。“泠泠七弦觅知音”,清淡古雅的琴曲包含了浓厚的中国文化内涵和最为悠远的民族精髓。

责任编辑:邱瑾