非遗是人类留下的珍贵财富,它与物质文化遗产共同构成了绚丽多彩的人类世界。灵宝人文荟萃,英才辈出,拥有着深厚的文化底蕴,口耳相传的非物质文化遗产反映着灵宝最基层的气息。

截至2023年6月,灵宝市共有90个非遗项目被列入各级政府保护名录。其中国家级非遗项目2项:《灵宝剪纸》、《老子传说》。河南省级非遗项目15项:《东西常骂社火》、《齐天圣鼓》、《皮影戏》、《虢州石砚》、《王莽撵刘秀传说》、《灵宝黄帝传说》、《夸父神话》、《木偶戏》、《王家热锣鼓》、《灵宝刺绣》、《棉布豆花印染技艺》、《灵宝蒲剧》、《面塑》、《灵宝布艺》、《锣鼓书》。三门峡市级非遗项目16项。灵宝县级项目57项。涵盖了民间文学、曲艺、传统技艺、传统医药等多种非遗项目类别。

一起认识几个灵宝非遗的代表吧!

01

国家级非遗项目

灵宝剪纸

灵宝剪纸源于何时,无确切考证,但从至今仍在民间流行的每年正月二十三家家门上都要剪贴金牛的习俗来看,年代应当是很久远了。

灵宝剪纸作为生活用品,一般都是随剪随用,只是窗花,因其用量大,而且每年春节家家户户都要用,许多人家就把上代人留下的老纹样通过熏样再进行复制。不少优秀传统剪纸纹样得以一代一代完整的保留下来。新中国成立后,一大批剪纸爱好者,又创作出了许多具有时代气息的优秀作品,如国家级非遗传承人王蓬草的“千龙图”、“蟠桃盛会庆中华”、“娃娃戏瓜”、“孺子牛”;以及郭丽萍、李小爱、郭雪琴、焦忠婷等人反映现实生活的优秀作品“机播”、“敬老院”等等。都成为灵宝剪纸的重要组成部分。

老子的传说

灵宝市位于河南省最西部、豫秦晋三省交界,道家始祖老子的动人传说在这里广为流传。老子,字伯阳,谥号聃,又称李耳,楚国人,是春秋时代的思想家、哲学家、文学家。

老子因在灵宝函谷关著述《道德经》,成为道家学派的创始人,并在这里留下了众多动人的传说。至今仍流传有老子著经、紫气东来、玄宗改元、老子炼丹、老子神杈等20个经典故事,而与传说相关的文化遗址、地名、风物、建筑,比如函谷关、老君塬、三清殿、青牛观、老君神井、函谷灵石等更是沿用至今,从而使老子的传说更富有灵宝特色。

在老子的传说中,还涉及到灵宝当地的民生民情、风俗民俗。比如历史传说中关令尹喜看见东方紫气,迎来了老子,所以这里的百姓也常常在门楣上书写“紫气东来”迎接客人,以示吉祥;老子看到农民收割小麦的辛苦,发明了桑杈,农业上沿用至今;老子了解到民间的瘟疫,就用他所骑的青牛的牛黄治好了百姓的疾病,所以在民间流传下来正月二十三,家家户户在门上贴金牛的习俗……

02

省级非遗项目

灵宝面塑

灵宝面塑由来已久,据考证明清时期已有。面塑技艺在灵宝农村非常普遍,早期面塑被人们用作正月十五赶会“晒神”的祭品。凡参加庙会的人,为了表示对神灵的虔诚,常常轮流主持庙会,轮到哪户人家,哪户人家就把当地的“巧巧”(面塑艺人)请到家里捏“窝窝”,也就是面塑。做好后分别插在用麦草扎成的三个草塔上,摆在庙院当中供神享用,祈求四季平安、风调雨顺、五谷丰登。

捏制面塑时,首先要选用上好的面粉,投入手工制作的酵头,缓缓加水搅拌,待面吸水均匀形成一个面团后,用干净的布盖住,防止水分蒸发。放置数小时后,待其充分发酵,面团膨大一倍左右,继续加入面粉并不断揉搓,使面团光滑、有弹性方可使用。

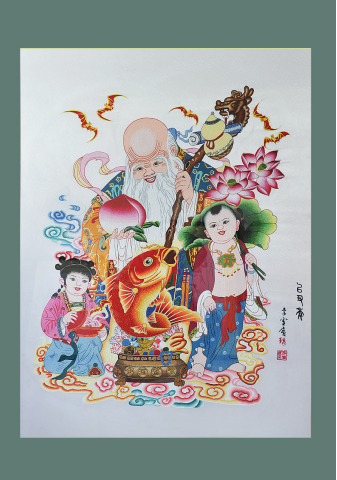

制作时,要在中间做一组较大的面花,如:龙、凤、莲花、牡丹等,取其“二龙戏珠”、“太子坐莲”、“凤戏牡丹”之意;四周配以各种人物、花鸟、草虫走兽等,寓意婚后美满幸福,多子多福、生儿成龙、育女成凤。艺人们就地取材,常常使用身边常见的绣花针、梳子、剪刀等工具来刻制花纹、辅助造型。造型做好后用竹签插在面糕上入锅蒸熟,蒸熟出锅后还要调制各色染料,涂上颜色,花红草绿,各种人物栩栩如生。面花不宜久存,一般数天内由亲友分吃掉,否则几天后就霉变干裂,面目全非。

灵宝道情皮影戏

灵宝道情皮影戏是一种用道情曲谱演唱和皮影表演的传统戏剧种,道情皮影戏的历史最早可上溯到我国明末。最初只是在当地官宦人家由秀才举人们操演的道情坐唱。流传到民间后,不断吸收、融汇当地民间音乐因素,逐渐演变为富有灵宝特色的道情皮影戏剧种。

灵宝民间刺绣

灵宝民间刺绣的图案纹样,一半多采用喜庆、吉利的象征,或是通过字音相同的“谐音”,表达对生活的美好祝愿,它融合了群众的欣赏习惯,渗透着豫西地区的民间风情。如“连生贵子”、“喜鹊登梅”、“麒麟送子”、“鸳鸯戏水”、“并蒂莲花”、“鲤鱼穿莲”、“百鸟朝凤”、“石磙绣球”、“凤戏牡丹”等等。

责任编辑:陈璐