河南省漯河市临颍县大郭镇纣城村,第一次听到这个地名,不少人都会联想到商朝的最后一位君主——纣王。那么,纣城村和纣王有没有关系?2023年5月29日,记者前往当地一探究竟。

独特村名 蕴藏厚重历史

纣城村距临颍县城20公里,与襄城、舞阳、郾城交界,分为纣城北村和纣城南村,道路相通,屋舍俨然。时至傍晚,村落笼罩在落日的余晖中,宁静祥和。几名村民在树下乘凉,享受着餐后的闲暇时光。记者上前攀谈几句,他们便打开了话匣子。

据《临颍县志》记载,上古时期,尧帝听闻许由贤德,欲以天下让之。然而许由不为所动,在此一带躲避起来。许由死后,人们为了纪念他,就把此地叫作许由店。直到商朝末期,纣王携宠妃妲己行军至此,建立了皇城与行宫。后来,此地便得名纣城。

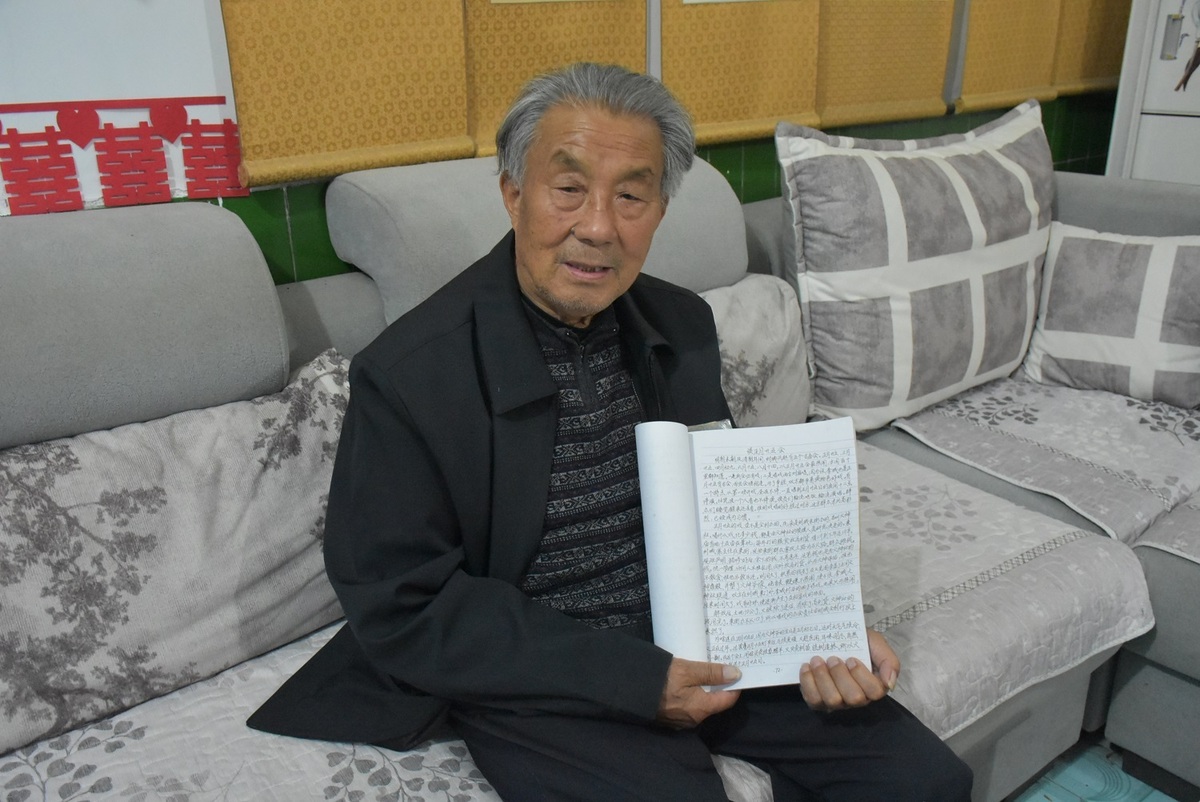

为进一步探究纣城村的历史渊源,记者在村民的带领下,来到78岁的寇中方家中。1994年,寇中方开始编写《纣城志》,一写就是29个年头,如今仍在完善。对于纣城村的历史风物,他可谓了如指掌。

寇中方一直在编写《纣城志》 杨旭 摄

寇中方告诉记者,当年纣王修建的皇城周长6公里,城壕宽50米,十分宏大。为了满足他和妲己骄奢淫逸的生活,纣王又修建了一座巨大的花园,并建有望花台、望花渠,供自己和妲己游玩。

跟随寇中方,记者来到望花台和望花渠旧址。眼前并不见繁花似锦,取而代之的是大片的麦田和散落的屋舍。“再过不久,就能看到麦收的繁忙景象了。帝王将相的传说,最终还是湮没在了劳动人民勤劳耕作的朴实生活中。”寇中方说。

中华人民共和国成立前,纣城等6个村庄保留着一个同样的风俗——不打五更。原来,武王伐纣后,纣王之子武庚被流放至纣城。百姓为回避武庚名讳,夜里打更至四更即止。

千年古树 承载精神寄托

在纣城村,一棵1200余年树龄的古槐,曾经是全村人的精神寄托,是他们引以为傲的珍贵历史遗存。人们在古槐生长的地方树碑立传,碑身上书“浩气长存”4个大字,并刻有《纣城史志》,希望以此唤起后世子孙对纣城的眷念,劝诫他们传承先祖遗风,常养浩然正气。

66岁的村民徐俊芳告诉记者,唐朝时,纣城建有驿站,相传古槐树就栽种在驿站旁。当时,驿站数量极多,为消息传递、货物流通发挥了重要作用。纣城驿站大概也见证过物阜民丰、万邦来朝的盛唐气象,传递过安史之乱、藩镇割据时期的重要军情。

在徐俊芳的记忆里,古槐树和纣城百姓的生活密不可分。人们相信槐树历经千年风霜,自有其灵,遇到重要的事情都会到槐树下烧香祈福。这一风俗传至周边村庄。古槐年岁已高,只剩下一层树皮,仍能顽强生长。村民为保护它,自发为其浇水、施肥,并用砖砌起四尺高的墩子,把古槐的树干支起来,并在墩子上刻下“千年古槐”和颂扬它的诗句。

令人扼腕叹息的是,2010年的一个夜晚,一名村民将古槐砍倒,随后又将它连根挖出。失去古槐,村民如失至宝,但也无可挽回,只好在古槐生长的位置新栽一棵槐树,期望它长成参天大树,继续承载起“浩气长存”的村风。

明清古宅 至今保存完好

相比古槐树的不幸,纣城村的明清时期建筑要幸运得多。它们屹立至今,有的仍保存完好,是触手可及的珍贵文物。

明清古宅门楼 杨旭 摄

行至其中一座古宅,挺拔的门楼立刻吸引了记者的注意。门楼上方有繁复精美的雕饰,奇花异草盛开其间,珍禽异兽跃然其上,一切栩栩如生,体现出建造者较强的经济实力和较高的审美水平。

如今的屋主人寇四军今年82岁,祖上在此居住,他已是第六代。子女要接他去城里的新房安度晚年,他恋着古宅不愿离开。与其说是古宅的主人,他更像是一位守护者,每天将宅院的角角落落收拾得干干净净,让古宅保留着浓厚的生活气息。他告诉记者:“这栋房子是村里的标志性建筑,我们会一代代守护下去。”

在纣城村,明清时期建筑还有多处,见证着当地明清两代的发展变迁。据《临颍县志》记载,纣城明代为纣城镇,包括今纣城、吴城、张城、刘城、李城、曹城六村,清咸丰年间筑寨,名永清寨,为临颍四大古镇之一。

抵抗日寇 书写英雄史诗

纣城村还是临颍县重点革命老区。

1944年5月,日寇大举进攻,临颍沦陷。日军所到之处,奸淫烧杀,掠夺抢劫,无辜百姓深受其害。临颍人民抗日锄奸浪潮遍及全县各个角落,其中抗日烽火最盛的首推纣城。

1944年6月至10月,纣城人民在共产党的领导下3次击败日军,书写了英勇无畏的抗战史诗。最为关键的一场战斗发生在10月的一天,驻颍日军头目沟口右京带一个连的兵力,准备血洗纣城。纣城的3支武装力量埋伏在日军必经之路上,袭击了前来侵犯的日军,战斗持续了3个多小时,歼灭日军11人,打坏日军汽车3辆。从此,日军再也不敢进犯纣城。

当时,纣城村被高高的寨墙环绕,易守难攻,被誉为“抗日堡垒城”。如今,高高的寨墙已荡然无存,原址上青草离离、绿树成荫,昭示着生机勃勃的美好未来。(漯河日报记者:杨旭)

责任编辑:陈璐