党的二十大后,习近平总书记首次国内考察。行程中的一站就是安阳殷墟遗址。殷墟是我国历史上第一个文献可考为考古发掘所证实的商代晚期都城遗址。10月28日。习近平总书记考察安阳市的殷墟遗址,在殷墟博物馆,总书记仔细观摩甲骨文、青铜器、玉器等出土文物,总书记指出,中华文明源远流长,从未中断,塑造了我们伟大的民族,这个民族还会伟大下去的。要通过文物发掘、研究保护工作,更好地传承优秀传统文化。

殷墟宫殿宗庙遗址

第一站 博物馆

青铜器展厅

殷墟俯视图、陶三通、亚长牛尊

总书记在参观过程中时不时与大家交流。其中一件造型精美的青铜器吸引了总书记的目光。这是一件牛尊,牛角弯曲有力、四足粗短壮实,牛头前伸、双目大睁、形神兼备。

何毓灵介绍:“这是商朝部落首领亚长祭祀的礼器亚长牛尊,是殷墟发现的唯一牛形青铜尊。”

“这个牛尊是当时的礼器,同时也应该是一件艺术品,铸造得非常精细,商代古人的铸造技术水平很高啊。”总书记说。

“商代晚期是我国青铜铸造的鼎盛时期,在当时处于世界领先水平。”何毓灵介绍。

总书记表示赞许。(采访内容来自 安阳日报记者 张俊军)

这件亚长牛尊通长40厘米,高22.5厘米,腰围52.5厘米,重量为7.1千克。牛头前伸,嘴唇微微张开,正面看上去好像在微笑。牛身背部,中央向下凹,上面有一个长方形盖子,盖子上有一个半环形小钮,作为打开盖子的把手,盖子和器身有子母口相结合,十分巧妙。牛腹肥硕,四足粗短壮实,牛的臀部呈弧线状鼓起,还有一个下垂的小尾巴。这件牛尊原型为圣水牛,圣水牛是未被人类驯服的物种,在东周之后就灭绝了,整件器物表面呈碧绿色,造型栩栩如生。

“牛尊”出现于殷墟晚期,沿用至西周早期。由于出现的时间不长,数量也不多,所以非常珍贵。另外,“亚”是武官的称谓,“长”是长氏家族,商人最重视对祖先和自然神的崇拜,祭祀的频率相当高。这件亚长牛尊不仅是祭礼的酒器,还是殷商时期人神沟通的媒介,担负着沟通天地的神圣职责。

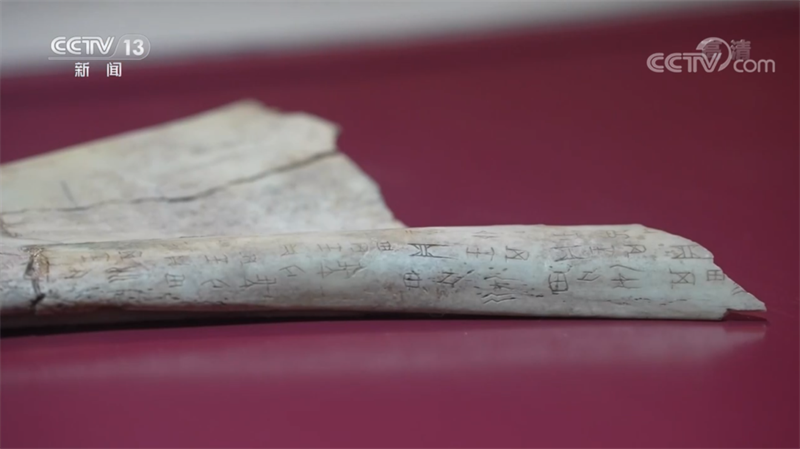

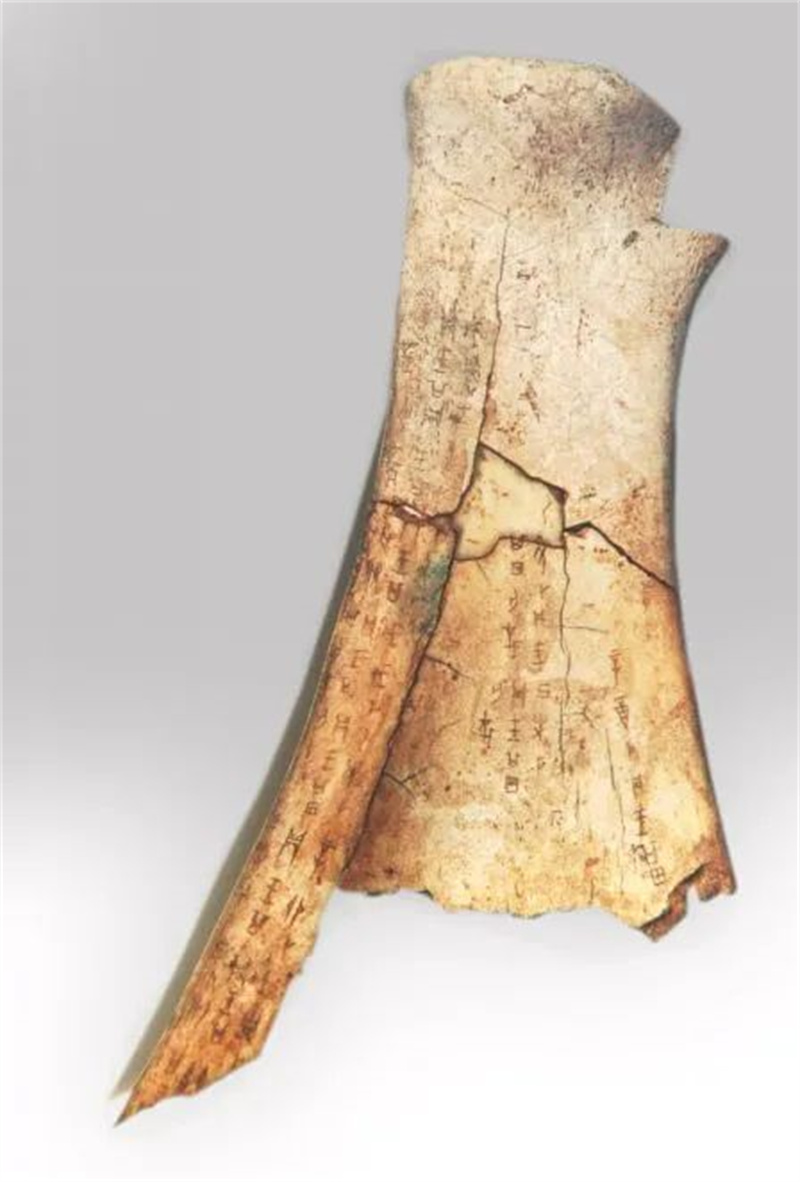

一片甲骨惊天下

何毓灵为总书记讲述最多的还是甲骨文,从甲骨文的形成、演变、发展,到对中华文明的贡献。何毓灵说:“以甲骨文为代表的汉字是表意文字,超越方言性、语言性,以汉字传承的中华文化、中华文明就可以多元一体地传下去,所以,我们研究认为汉字是中华文化传承的载体,是我们最强大的文化基因。”

总书记表示赞同,他指出,“殷墟出土的甲骨文为我们保存3000年前的文字,把中国信史向上推进了约1000年。”“中国的汉文字非常了不起,中华民族的形成和发展离不开汉文字的维系。在这方面,考古事业居功至伟。”

“我们知道总书记一直非常重视考古学、非常重视文物工作,但是用‘居功至伟’这个词来形容考古事业让我感到非常振奋,这对考古工作者是极大的鼓舞和激励。”何毓灵激动地说。(采访内容来自 安阳日报记者 张俊军)

甲骨文是中国早成最体系的文字,是指刻写在兽骨或龟甲上的文字,1899年,甲骨文被当时的国子监祭酒王懿荣所发现。迄今为止,已发现的甲骨片已有15万片之多,学者们从甲骨文中找到5000余个单字,经过考释而获得公认的有1700字左右。甲骨文已具备了现代汉字结构的基本形式,其书体虽然又经历了金文、篆书、隶书、楷书等书体的演变,但是以形、音、义为特征的文字和基本语法保留下来,成为今天世界上五分之一的人口仍在使用的方块字,对中国人的思维方式、审美观产生了重要的影响,为中国书法艺术的产生与发展奠定了基础。甲骨文也因此成为世界四大古文字中唯一传承至今的文字。由甲骨文演变发展而来的汉字,在传播华夏文化、促成中国大一统国家的形成与巩固方面发挥了重要作用。

甲骨片

特展厅

殷墟宫殿宗庙遗址

第二站 车马坑

商代畜力车实物标本

随后习近平总书记来到车马坑展厅,察看商代畜力车实物标本和道路遗迹。

殷墟考古发掘的殷代车马坑,是华夏考古发现的畜力车最早的实物标本。由此证明,我国是世界上最早发明和使用车的文明古国之一。殷墟大邑商规模宏大,城内道路纵横,布局规整。殷墟共发现6处道路遗迹,其中一条南北向的大道,东西宽15米至20米,均用直径2厘米左右的鹅卵石、碎陶片等铺成,向北通向小屯宫殿宗庙区,是贯穿殷墟的主干道之一。而在安阳航校一带发现的道路遗存,则被称为我国最早的“高速公路”。

“这是商代的马车。”总书记扶着复制的马车问道,“当时的车可以坐几个人,怎样驾车?”

何毓灵一一作答。当总书记了解到我们中国的考古学家用自己的独门技术,在土中把已经变成土的车马坑发掘出来,解决了这一世界性难题的时候,他点了点头,对中国考古学家车马坑的发掘技术给予肯定。(采访内容来自 安阳日报记者 张俊军)

这座车马坑,长17.7米,宽13.8米,坑底至地面1.2米,6辆马车呈南北一线排列,车头向南,每车为一舆两驾,殉一人。保存得非常完整,这在商代考古中从未发现过。这是一批比较完整的车葬材料,对研究殷墟的车制、车的用途和整个车马制度都非常珍贵。

从出土的马车,可以看到商代时期的马车主要由两轮、一轴、一舆、一辕、一衡几部分组成,主体构件都是木质。木头经过几千年全部朽掉,马车附近的土壤逐渐渗透进去,形成了一个大土块,经过考古工作者们一点一点的清理,把整个车的轮廓展现在我们面前。商代的车是如何乘坐呢?其实我们从车厢后方可以找到车门,商人便是从车门进入,跪坐或盘腿做在其中,车舆大者能容纳3人,小者只能乘坐2人。因殷人以右为尊,故若乘3人,大概主人居右,驭手在中,陪乘者在左。主人和陪乘者呈跪坐姿势,驭手则站立于舆内。

殷商时期的车子,考古屡经发现,而且结构基本定型,离它最初发明的时间应该有一个相当长的阶段了。古文献中说夏代就发明了车,但是至今未发现夏代车的遗存。殷墟考古发掘的殷代车马坑是华夏考古发现的畜力车最早的实物标本。

殷墟欢迎您

殷墟王陵遗址

以上是总书记参观的路线中的部分文物,除此之外殷墟景区包括殷墟宫殿宗庙遗址、殷墟王陵遗址。其中殷墟宫殿宗庙遗址包括殷墟博物馆、商史跫音展馆、甲骨窖穴展馆、妇好墓展馆,甲、乙、丙三组基址等。殷墟王陵遗址包括大墓及较大墓13座、祭祀坑2500多个。

能够引起习近平总书记殷切关怀和向往的殷墟,在中国考古史上具有里程碑式的地位和重大意义,培养了中国第一代考古学家,是中国考古学的摇篮,为中国考古学发展培养了大量人才。一代又一代考古工作者对文物的发掘和研究,为探源中华文明提供了重要的智力支持。

习近平总书记高度重视文物保护利用和文化遗产保护传承。“要让更多文物和文化遗产活起来,要积极推进文物保护利用和文化遗产保护传承。”这一重要论述和指示为新时代殷墟遗址的保护、利用指明了前进方向。

责任编辑:王璐