记者11月7日从南阳市文物考古研究所获悉,该所在配合南阳食品商贸城项目建设时抢救性发掘了一批汉代墓葬。在一座东汉时期砖室墓中发现了一件铅质买地券,保存完好,在南阳属首次发现,具有重要学术价值。

这批墓葬位于南阳宛城以东、白河以西区域,原宛城区柴庄村耕地范围。该区域属古代墓葬集中区,90年代以来该区域发掘了数千座汉代墓葬,本次共发掘汉代墓葬15座。

出土买地券的东汉砖室墓平面呈“卜”字形,坐东朝西,由墓道、甬道、前室、后室和耳室五部分组成。通长14.3米,通宽5.1米,残深1.26米,墓口距地表深1.2米。该墓由于被早期破坏,仅剩部分墙砖和铺地砖。墓室平面呈长方形,分前室和后室,墓壁均用双砖砌筑,砌法为“三顺一丁”,墓底用“人”字形铺地砖铺底。该墓盗扰严重,出土了五铢钱、买地券、泥质灰陶罐和石质串珠等随葬器物。 根据出土买地券券文可知该墓的年代为东汉建宁四年(171年),墓主人叫周世雅。从墓葬形制和随葬器物推断,其身份当属一般地主或中下官吏。这是一座有明确纪年的东汉晚期墓葬,成为南阳汉代墓葬断代研究的标尺。

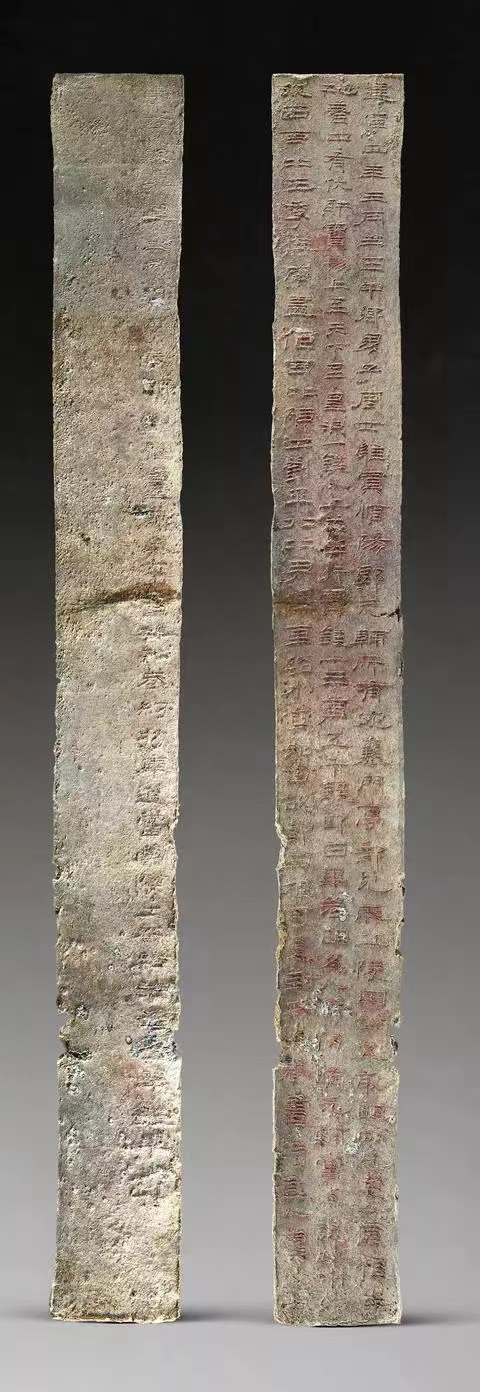

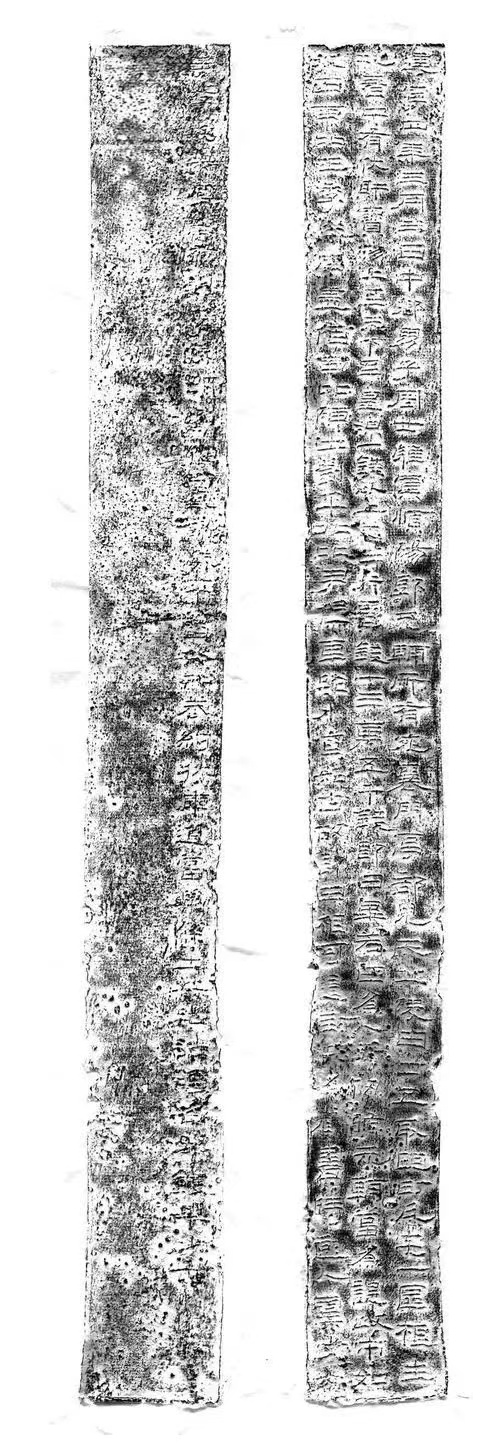

出土的买地券为铅质,平面呈长方形,长39厘米,宽4厘米,厚0.2厘米。铅券局部破裂,但券文完整。铅券两面从右至左隶书文字174字,文字表面涂有朱砂。券文清晰,个别字迹稍模糊。

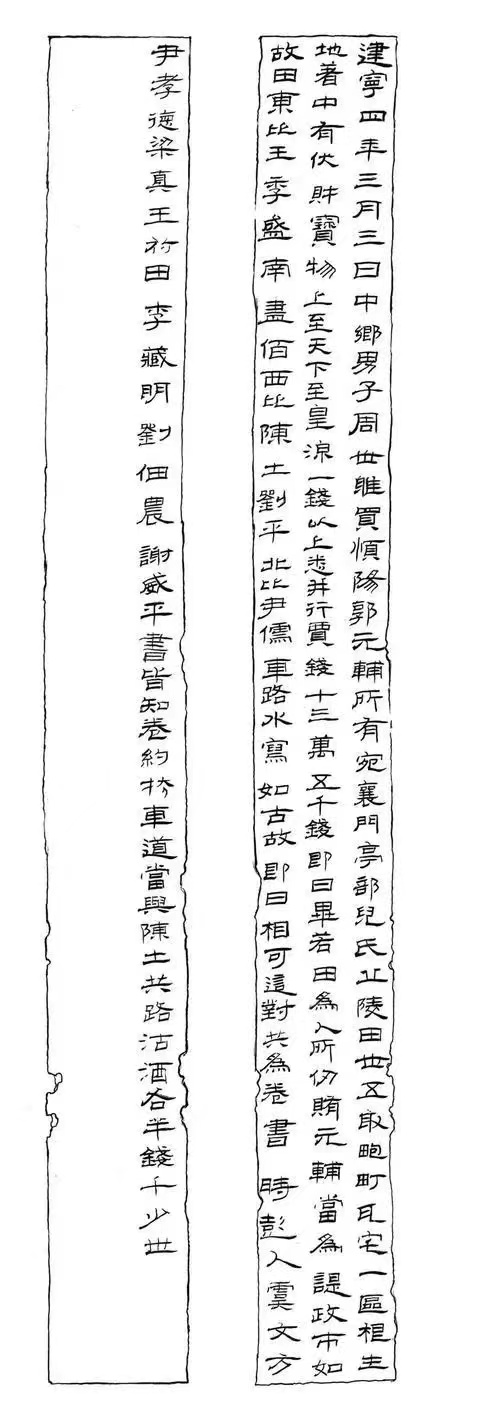

买地券的文字内容大致如下:建宁四年三月三日,中乡男子周世雅买顺阳郭元辅拥有的宛襄门亭部儿氏丘陵田35亩,还有瓦宅一区,共花费13万5千钱,当日付讫。如果墓地被人强占,郭元辅则会为周世雅作证。买地券中还记录了田地的大概位置。

买地券,即古代买地地契,亦即买地订立的契约。载明土地的面积、价格及坐落、四至,由当事人和见证人签字盖章。周世雅用13万5千钱买到郭元辅所拥有的儿氏田三十五亩、瓦屋一区,可以清楚地看出买地人、卖地人以及先前耕田人三者之间的关系。值得一提的是周世雅所买的房屋系“瓦宅”,这就从文物的层面证明了南阳宛城周边瓦房的存在。它与三国时期诸葛亮的“草庐”组成了南阳周边多样化之屋顶结构。

墓葬中使用"买地券"出现在东汉初期,盛行于东汉中晚期,历代传承不绝,从魏晋南北朝一直到宋元明清,是各朝代丧葬文化中重要的一项。根据目前已知的东汉墓葬的考古出土材料,"买地券"的制作原材料主要有铅质、砖质、玉质等。

南阳市文物考古研究所有关专家研究认为,两汉时期是我国土地买卖、土地兼并较为严重的时期之一。东汉时期这一现象较前有过之而无不及。南阳出土的东汉建宁四年周世雅买地和瓦宅券,从一个侧面证明了这一现象。关于买地券的性质,国内外学术界有较大分歧。一说所有汉代买地券均为“现实生活中的土地买卖文书”;一说均“非土地买卖文书本身”。罗振玉则认为买地券分为两种,一种为“买之于人”,一种为“买之于鬼神”。根据周世雅买地和瓦宅券买地与瓦宅两项内容分析,此券属于罗振玉说的“买之于人”。它真实记载了东汉建宁四年(171)周、郭两家在宛县进行的一次土地、房屋买卖交易,填补了此前南阳无买地券出土的空白,这对于研究东汉后期土地买卖、土地兼并具有重要历史价值。

券文隶书书法,字体宽扁,结构严谨,笔画从容秀丽,点画波尾伸张,端正而不呆滞,变化而不失意,与著名的南阳张景碑隶书风格相似,是汉末成熟之八分书,对研究古代文字和书法艺术有着重要的价值。

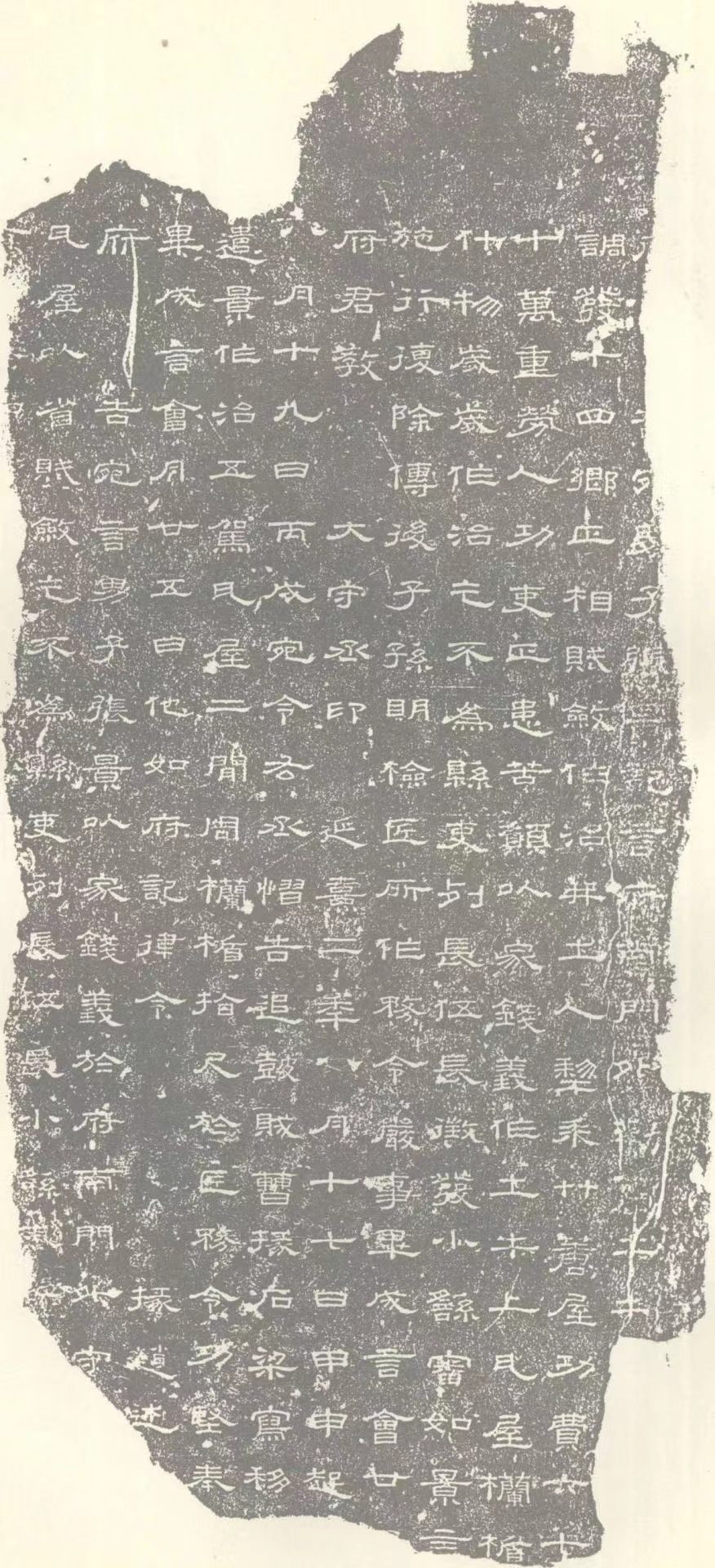

张景碑刻于东汉延熹二年(159年),又称“张景造土牛碑”等。延熹二年(159年)七月,宛县人张景向南阳郡提出申请,希望承包郡城南门外造作、维护劝农土牛的工程,并以免除部分徭役负担作为条件,得到批准后当地政府立碑将相关内容公之于众。造土牛和当时流行的春分“打春牛”习俗有关。张景碑的刊刻年代比买地券早12年,张景碑是立在公共场所的,买地券文字的书写者应该是看到过张景碑书法的。两位书写者会不会有某种联系呢?(南阳市文物考古研究所供图)

责任编辑:陈璐