6月15日,“考古洛阳·读懂历史”系列直播活动来到白草坡东汉陵园考古发掘现场,冒着酷暑,考古人员正在进行陵园石殿、钟虡等建筑基址的考古发掘。洛阳市文物考古研究院考古专家王咸秋介绍说,经过多年考古发掘,洛阳东汉帝陵考古有重大突破,基本确认白草坡东汉陵园陵主为东汉桓帝。

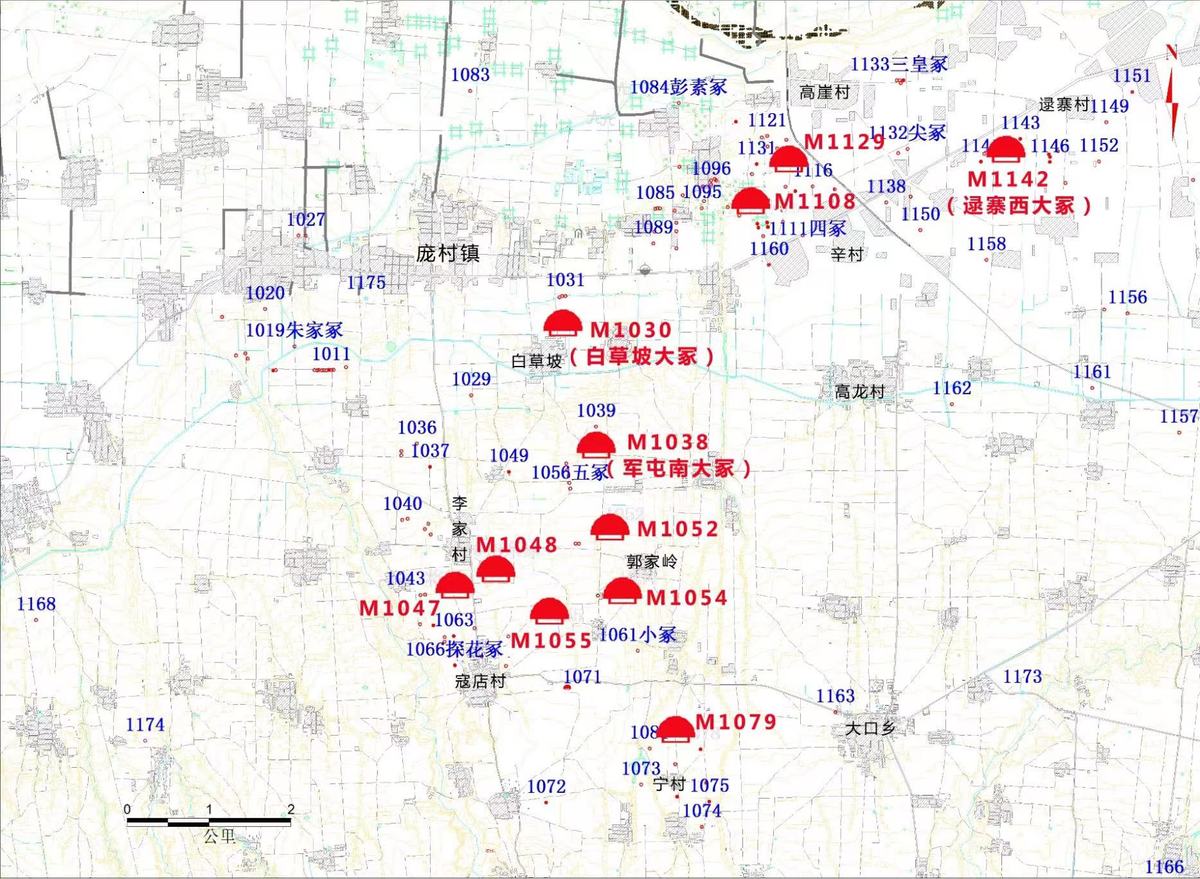

东汉王朝定都洛阳,历时196年。据文献记载,东汉王朝先后有13位皇帝,建有12座帝陵,除献帝禅陵位于河南焦作修武县境内,其余11座帝陵均位于河南洛阳境内。东汉陵区分为邙山和洛南两个陵区。北陵区位于今洛阳市孟津县境内,南陵区位于今洛阳市伊滨区、偃师区境内。由于文献记载简略,东汉帝陵的具体位置,在相当长的一段时间内都是一个难解的谜题,尤其是邙山作为古人心目中理想的归葬之所,汇聚了数以千计的封土墓冢,东汉帝陵湮没在各历史时期墓冢之间难以辨识。近年来,洛阳市文物考古研究院结合“邙山陵墓群考古调查与勘测”项目,对东汉帝陵及其陵园遗址进行了大规模的调查勘探,并对朱仓722号墓、白草坡村东汉帝陵陵园遗址进行了考古发掘,取得了重要收获。

白草坡东汉陵园遗址位于洛阳市庞村镇白草坡村东北,属洛南东汉帝陵组成部分,封土已被夷平,封土原始直径约125米。经勘探,陵园遗址总面积约1.5平方公里。

近年来一直进行的考古发掘区主要集中在陵园东北侧的一号、三号陵寝建筑单元,内陵园东门、石殿东南建筑基址等处。经过近几年的考古工作,搞清了一号、三号陵寝建筑单元的布局。两处建筑单元均为院落群式建筑,外部有垣墙和排水渠环绕。建筑单元内部的院落布局规整,院落南北两列为一组,背靠背对称分布,南侧院落南向,北侧院落北向。每个院落南北长约29米,东西宽约19米,由房址、天井、廊道、门址、渗井、排水渠等构成。

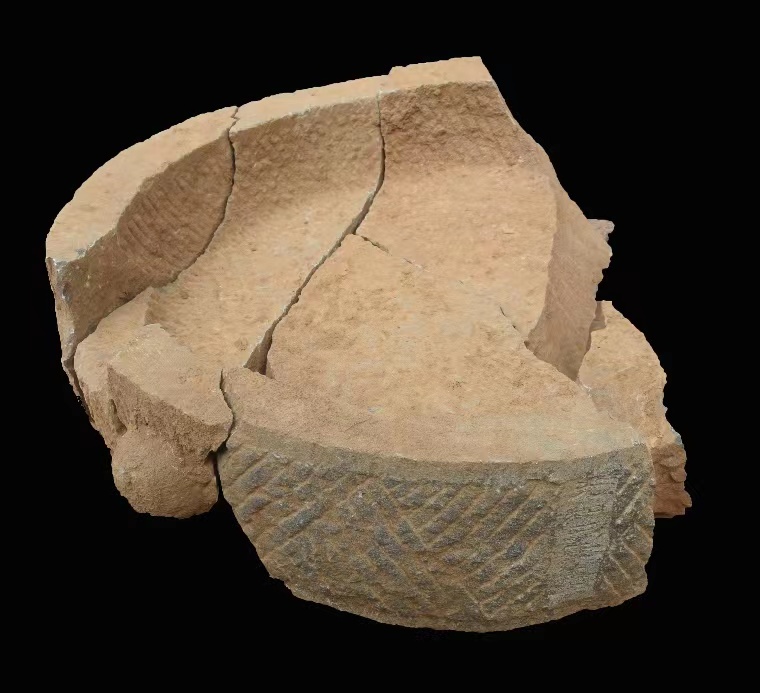

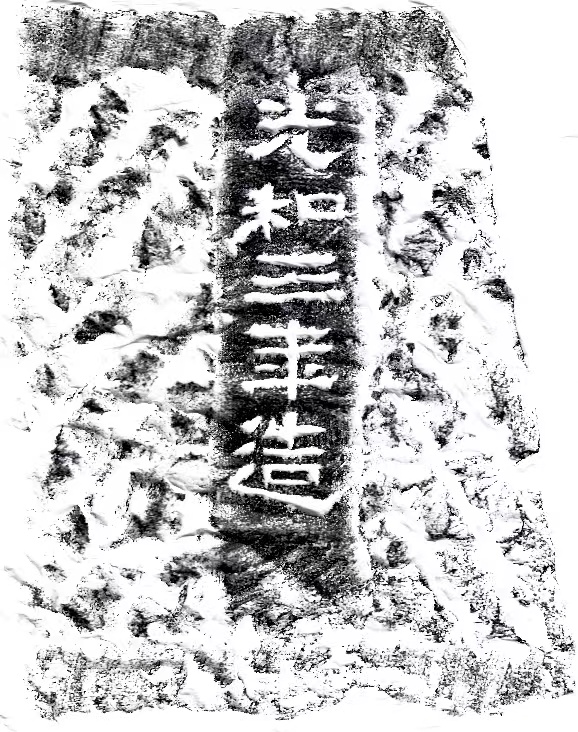

遗址内出土遗物以陶制建筑材料为主,还有少量陶制生活用器残片、铁器、铜构件等。陶制建筑材料主要为板瓦和筒瓦,瓦当均为卷云纹瓦当。最重要的出土遗物为圆形石器,外径0.8米,内径0.7米,通高0.2米。石器带有“光和三年造”(180年)题记,为确定归属提供了有力证据,也是东汉帝陵地望问题的重大突破。“光和”为东汉灵帝年号。桓帝去世之后,汉灵帝刘宏于建宁元年(168年)即位。白草坡东汉陵园因其位置为洛南陵区距离都城最近的陵园,结合文献记载,前期推测为桓帝宣陵。虽然东汉时期存在皇帝在位时提前建造陵墓的情况,但是根据文献记载,灵帝文陵位于邙山陵区,且基本确认刘家井大冢为灵帝文陵,因此这件灵帝时期制造的石器,应是桓帝陵园内使用。综合出土遗物、文献记载,基本确实白草坡东汉陵园为汉桓帝宣陵。

洛阳市文物考古研究院考古人员介绍说,东汉时期陵寝制度一直是中国古代陵寝制度史研究中的薄弱环节。通过近年来的一系列考古工作,取得了重要突破,东汉帝陵的形制及陵园布局有了较为清晰的认识,为今后研究东汉时期陵寝制度的内涵与演变,以及进一步探讨各陵陵主归属等问题,都提供了重要的参考资料,为今后洛阳东汉帝陵的保护工作提供了重要支撑。(图片由洛阳市文物考古研究院提供)

责任编辑:陈璐