伴随着2022年虎年春节的到来,寓意美好的“金”当然是家家户户必不可少的元素。新的一年,河南博物院选取六件院藏文物,精心打造文创精品,再现吉金光华,体验贴金工艺,感受岁月留金,开启全新玩法。

鎏金技术,是古人在生产劳动中通过开创研究、不断探索总结才创造出的工艺,是中国古代八大金工艺之一。

从战国始,自有鎏金工艺以来,无论在中原地区或边远地区,不管历史朝代的长短,均有数量不等的鎏金器物出现,而鎏金工艺的原理虽简单,但实际操作却不易掌握,其中对烧烤温度的控制需要丰富的经验,鎏金过程中使用的各种工具的洁净度都有严格的要求,其步骤极为繁琐细致。古代常用的热鎏金技术,将金和水银(汞)合成金汞剂,涂在铜或银器的表面,然后加热使水银蒸发,金就附着在器物表面不脱落。

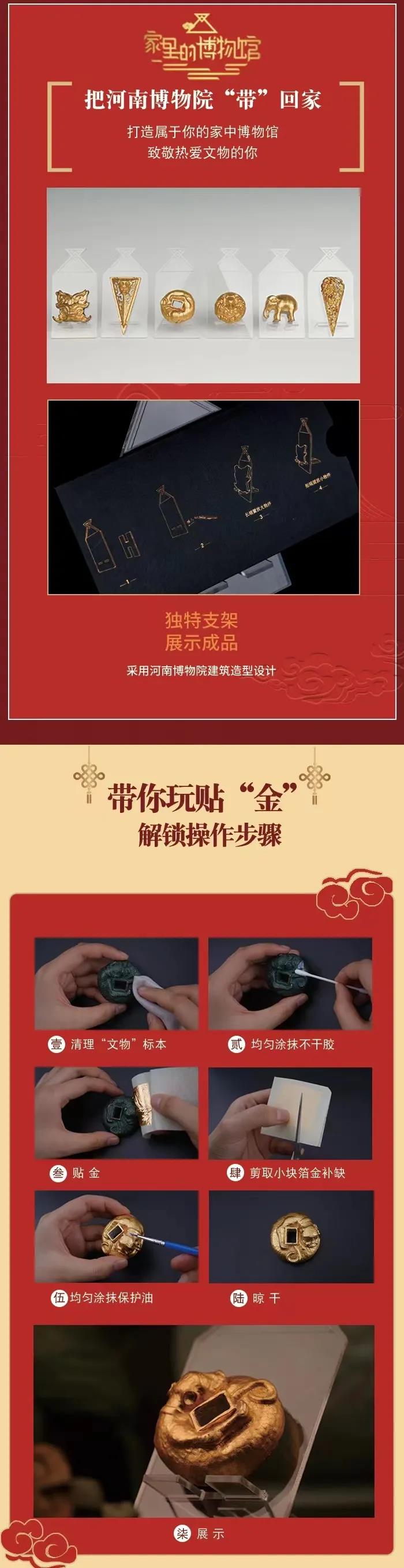

鎏金与“留金”同音,有留住黄金岁月之美好寓意。由于鎏金工艺制作过程中需要将汞蒸发,操作危害较大,极易导致操作者汞中毒,故出于环保和安全的角度,河南博物院以贴金工艺呈现出金光璀璨的视觉效果,选用98%以上的真金金箔贴在模具上,简化操作流程,传播古老鎏金工艺、贴金工艺,人人皆可体验。

金银是贵重金属,具有延展性,易锤打成形,又有亮丽的天然色泽,且不易氧化变色,是制作工艺品的良好材料。在中国,金银文化的发展历程可谓之绵久而辉煌,早在距今约三千余年前的商周时期,已经开始出现了金制品。

本产品所选文物原型均与“金”相关,产品包含金腰带兽首饰品、三角龙形金饰件、错金银豹形插座、鎏金团兽形节约、鎏金铜象、鎏金镂孔奔马纹当卢,六件河南博物院藏品文物的文创模型。

金腰带饰,一组12件,1990年出土于河南三门峡虢国国君虢季墓。西周后期,金腰带饰盛行,其出土地点集中在黄河中游的陕晋一带,既受到北方游牧民族黄金饰身习俗的启发,又融合了中原饰身传统。金腰带饰的组件是西周黄金制品中的珍品,多铸出精细的花纹,可见熔金铸器技术业已成熟。豫博文创鎏金盲盒产品选取的兽首形带扣,正面略鼓起,饰一兽首,背面相应凹陷,造型别致美观。三角龙形金饰件也是金腰带饰的重要组件之一,底部呈三角形,正面隆起,背部内凹,其表面作两组单首双身龙饰。

错金银豹形插座,1958年河南省三门峡市陕县观音堂村出土。从器物造型上看,错金豹形器座整体似一盘卧的豹子。豹首大眼浓眉立耳,豹身圆润丰满,以金丝银线错处花纹,似有金箔为底,但绝大多数已脱。仅在鼻、尾处可见斑点,中间有以长方形插孔。

鎏金团兽形节约,1994年河南省商丘市永城市保安山墓出土。圆形,大眼长鼻,双耳直立,耳后和四肢上的毛发清晰可见,配饰如意云纹,下肢蜷曲于胸前,兽足交叉,上肢白然蜷缩,兽爪一立一收,生动形象。

鎏金铜象,1974年河南省洛阳市偃师县出士。小象四足直立,低首俯视,长鼻下垂内勾,身体丰满,尾巴短小。背部似有立柱,但鎏金镂孔奔马纹当卢已残。通体鎏金,无其他装饰。这件鎏金象对研究汉代的铸造工艺具有重要参考的价值。

鎏金镂孔奔马纹当卢,1991年河南省商丘市永城市保安山墓出土。当卢大体呈树叶形,中间有一奔腾的骏马,周围附以云朵,整体镂空、鎏金。背面有三个环形钮,用以穿带。

首发的六款宝物,承载了中华文明的历史,款款皆是匠心之作,盒内还包含河南博物院定制文物展示支架,方便展示成果,留下流金岁月的光辉痕迹。

快把这款宝物“带回家”,一起“贴金”,打造属于自己的微型博物馆。

责任编辑:陈璐