《水浒传》里,但凡写到京城里发生的事,总有州桥的身影。

杨志卖刀的地点就在州桥,梁山好汉元宵夜闹东京,也数次在州桥附近逡巡。因为州桥夜市是东京城最热闹的夜市,元宵之夜,站在州桥上,能看见层层彩灯堆叠成的状如巨鳌的“鳌山”。

那晚,宋江四人便是“出小御街,径投天汉桥来看鳌山。”天汉桥,就是州桥别称。

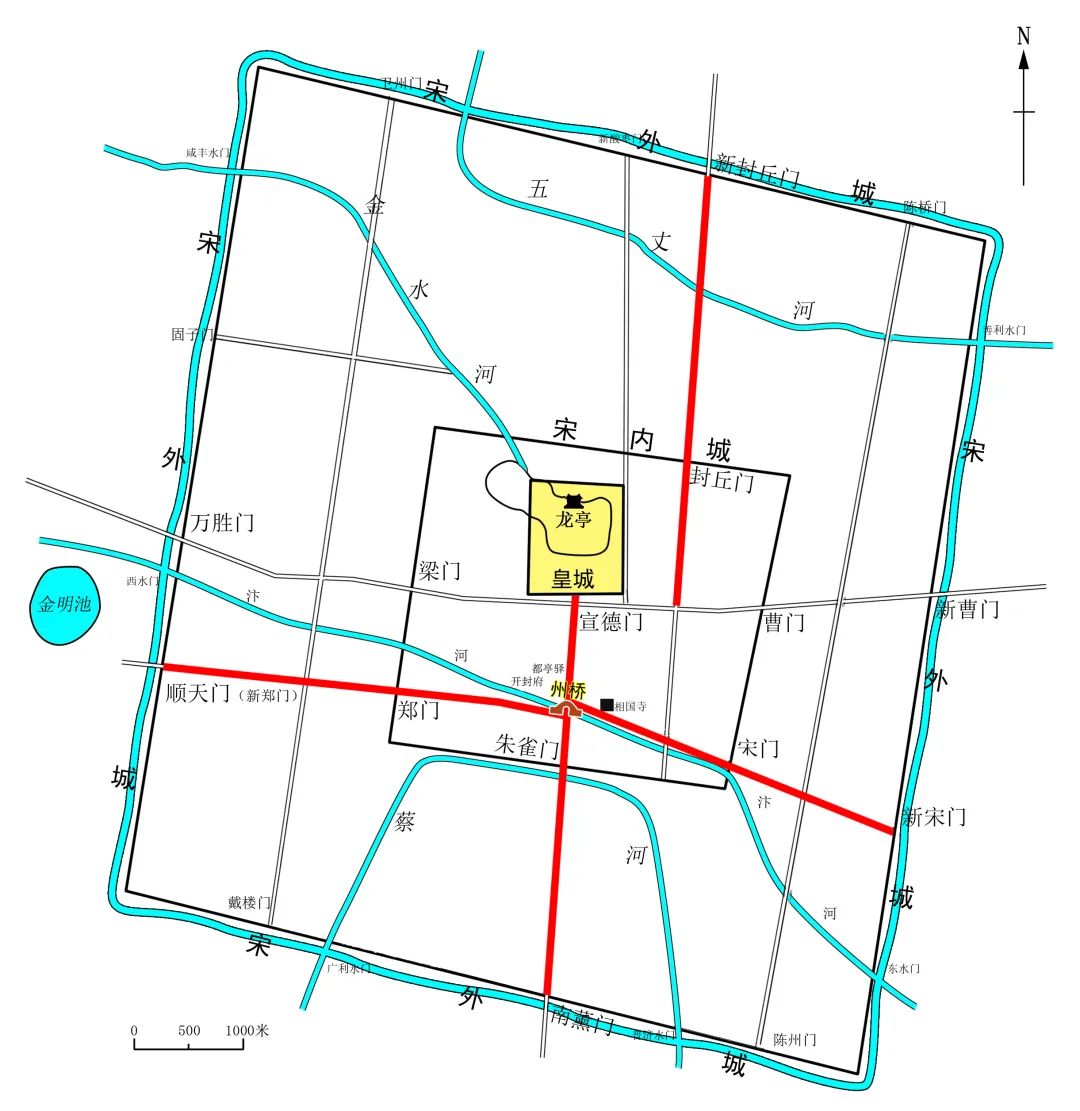

州桥在北宋东京城的位置。

水浒传中描写的州桥,我们今日是否还能看到?在我省考古工作者接续努力下,让掩埋泥土长达千余年州桥遗址重见天日。

今天,就跟随“老家河南”新媒体矩阵的脚步,一起走进开封北宋州桥遗址,穿越时空的尘埃,触摸千年前的繁华印记。

州桥位于开封市中山路,始建于唐代建中年间,因在州之南门故名州桥,五代称汴桥,宋代改称天汉桥。人们熟知“汴京八景”之一的州桥明月,就在这里。

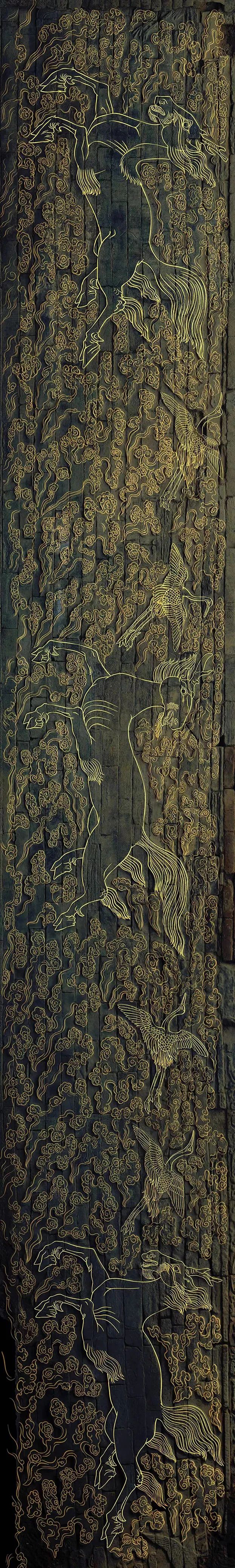

州桥东侧汴河南岸石壁

州桥是北宋东京城御街与大运河汴河段交叉点上的标志性建筑,位于北宋东京城中轴线上,明末崇祯十五年(1642年)被黄河洪水灌城后的泥沙淤埋。有趣的是,如今的中山路,同样在开封的中轴线上。

河南省文物考古研究院基础建设业务办公室主任、开封北宋州桥遗址发掘现场负责人周润山介绍,此次考古发掘最大的成果就是发现了《东京梦华录》中记载的石壁,位于河道两侧。

州桥东侧汴河北岸石壁

目前揭露的北侧石壁顶部距地表深度约6.8米,石壁通高5.3米,东西长21.2米,雕刻纹饰的石块有16层,通高3.3米,有3组图案。整个石壁每组为一匹海马和两只仙鹤环以祥云组成,长度约为7.5米。整个石壁推测共有4组图案,长度约为30米,每匹海马头部还长有“独角”。

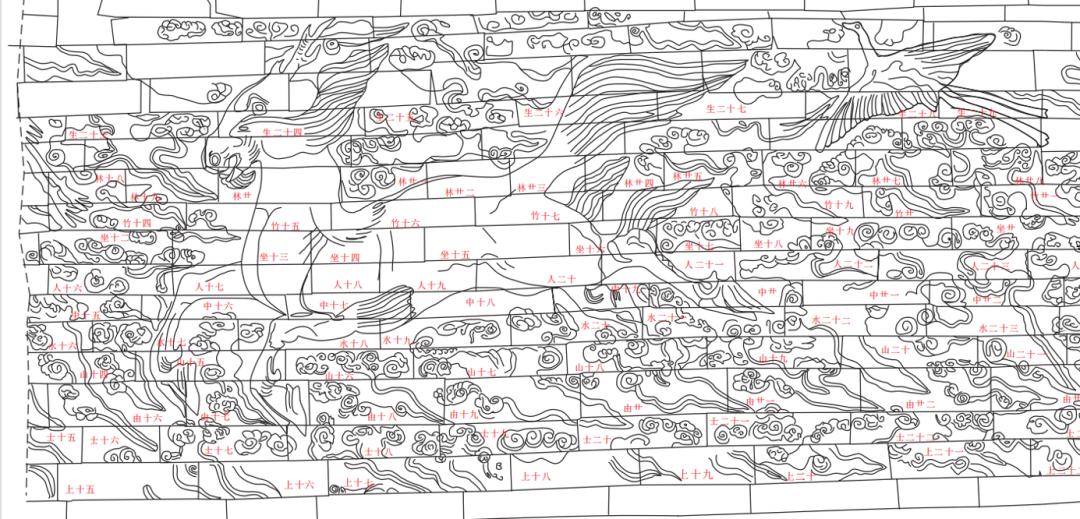

在每块石砖上还歪歪斜斜地刻有“荒十二”“月十三”“盈十一”等字样,这些字样就是古人发明的“拼图大法”。

图源:遇见古都

南岸石壁编码来源于《千字文》,自下而上为“天地元黄、宇宙洪荒、日月盈昃,辰宿列张”,从左至右则是数字排列;北侧石壁编码来源于《上大人》,也是中国传统启蒙中的习字教材,自下而上为“上士由山水,中人坐竹林。王生自有性,平子本留心”,从左至右则是数字排列,相当于现在的坐标系XY轴,便于找准定位。

州桥石壁是目前国内发现的北宋时期体量最大的石刻壁画,从规模、题材、风格方面均代表了北宋时期石作制度的最高规格和雕刻技术的最高水平,填补了北宋艺术史的空白,见证了北宋时期国家文化艺术的发展高度。

虽然壁画保留了北宋原貌,桥体长宽相同、位置不变,但州桥本身已经不是宋代的样子。

发掘现场可见的小拱桥,为明代晚期砖券小桥,年代不早于万历年间。小桥以石磨盘、石磙为基础支撑,建造比较简单粗糙,显然未经科学的规划。

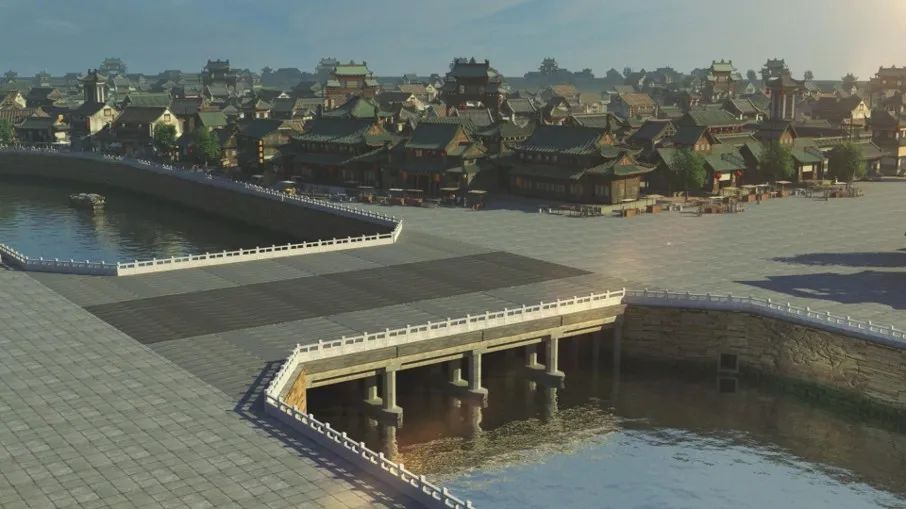

宋代州桥想象复原

从桥拱往深处走,还有一座拱桥,桥拱较大。这座桥建于明代早期,州桥南北跨度25.4米,宽近50米,仅桥面就有近30米宽,它的桥面,就是明代州桥桥面,由青石组成。

汴河故道明代晚期建筑堆积(自北向南)

此外,考古人员在州桥东侧还发掘出一座明代建筑,如今只剩残垣瓦砾,根据史料以及出土文物推测为明代中晚期修建的金龙四大王庙。

庙址坐东朝西,进深长20米,包括大门、院落、南北厢房以及正殿。其最大一尊主祀鎏金造像推测为金龙四大王,坐像高1米,三头六臂,手执法器,金盔金甲。

周润山认为,随着时代变迁,河道变窄,曾经的汴河已经变成了小水沟,两岸居民开始在州桥两岸上盖起了“违章建筑”。金龙四大王庙在州桥桥面上,庙的大殿部分,则位于砖券小桥正上方。

明代景德镇窑青花水草浮蟹杯

考古人员对石壁粘合剂用傅里叶变换红外光谱仪检测得知,唐宋时期石壁粘合剂以粘土为主,明代的州桥本体粘合剂以石灰为主。根据X荧光光谱仪等检测,两岸石壁的氧化物组成、物相组成及含量与荥阳段沟河区域石块极为接近,与文献记载的北宋修建东京城石料来源地位于荥阳相吻合。

河南省文物考古研究院党委书记刘海旺认为,北宋东京城是当时世界上政治、经济、文化等发展水平最高、规模最大的都城,对元明清时期北京城的城市布局具有重要的影响,其中轴线上的州桥是最具代表意义的标志性建筑之一。

明晚期景德镇窑青花花卉纹罐

州桥遗址的考古发掘,对于研究北宋东京城的城市布局结构具有重大的意义,为探讨北宋时期国家政治、经济、文化、礼仪等提供了重要材料。州桥是北宋东京城的文化高地和精神标识,是运河遗产中的典型代表,其考古发掘还原了大运河及东京城繁荣的宏大历史场景,填补了中国大运河东京城段遗产的空白,也为我国古代桥梁建筑技术等研究提供了新的重要资料。

州桥石壁是目前国内发现的北宋时期体量最大的石刻壁画,从规模、题材、风格方面均代表了北宋时期石作制度的最高规格和雕刻技术的最高水平,填补了北宋艺术史的空白,见证了北宋时期国家文化艺术的发展高度。

目前,州桥遗址博物馆目前已进入概念性设计阶段,遗址公园的建设也在推进中,将为宣传运河文化贡献力量。

责任编辑:张丛博