许多走进河南博物院的游客,常会在第四展厅驻足良久,只为一睹莲鹤方壶的绝代风华。

一百年前,位于郑韩故城的郑公大墓的发现,极大震撼了海内外学术界——墓中出土近百件完整青铜器,数量众多,器类丰富,组合相对齐全。其中就有著名的莲鹤方壶,作为青铜时代承上启下的绝代珍品,被誉为中国“青铜时代的绝唱”。

作为郑韩故城的一部分,郑公大墓的发现,也终于撬动了其背后更为深邃庞大的故城得以重见天日的一角。时至今日,考古学家们仍在不断探寻着。

从郑州出发,向南驱车一小时,十几米高的夯土城墙便映入眼帘。作为世界上同期保存最完整的古城垣之一,历经两千多年风雨磨砺的城墙依旧雄浑矗立,蔚为壮观,不仅成为中原大地的历史坐标,更是中华文明“主根主脉”的鲜活见证。

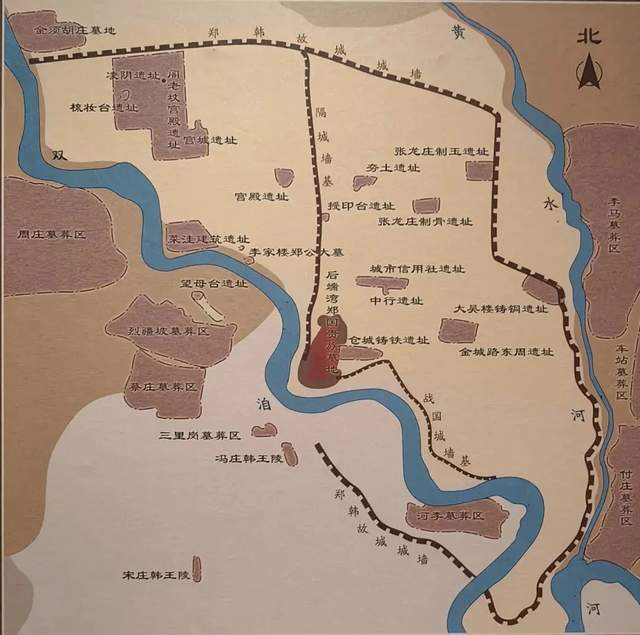

郑韩故城始建于依山傍水的郑国,后韩国灭郑,随即迁都于此。两国前后539年的苦心经营,将郑韩故城打造成东周时期中原地区屈指可数的大型城址,同时也为新郑留下了遍地古迹,其文物遗存之丰富、品级之高世所罕见。河南省文物考古研究院商周考古研究室主任樊温泉称之为“露天的博物馆”。

郑韩故城遗迹分布图

这里诞生了三个全国十大考古新发现。

1997年、2008年和2017年,郑国祭祀遗址项目、胡庄韩王陵发掘项目和郑韩故城北城门、郑国贵族墓地3号车马坑发掘项目分别被评为当年全国十大考古新发现。

“短短二十年,郑韩故城就三次入选全国十大考古新发现。作为东周时期诸侯国的都城,这在中国考古史上是非常少见的。” 樊温泉表示。

北城门遗址的发掘令樊温泉记忆犹新。这是历史上对郑韩故城城门进行的第一次科学发掘,探明了故城春秋时期北城门的结构为一陆门一水门,印证了史书上对郑国“渠门”的记载,起到证史、校史作用,另外,还发现了战国时期的瓮城城墙,充分展现了春秋战国时期的社会风貌。

北城门遗址航拍图

城墙上还发现了当时的建筑遗迹,体现了筑城者加强城门防守的理念和功能。如此综合的军事防御体系,在东周时期中原地区的王城遗址中也是首次发现。科学的选址、完整的都城形制和宏大的规模气势,展现了郑韩故城在中国都城城市文明形成过程中的突出地位与作用。

郑韩故城考古迄今已走过六十年征程。

樊温泉回忆,早在上世纪60年代,河南省文物考古研究院新郑工作站就已经开始在郑韩故城开展考古工作。

考古工作者采取边发掘边保护,边展示边研究的原则,将漫长岁月中深埋底下的光辉历史一一揭露。

郑韩故城发掘现场 郑韩故城遗址保护中心供图 郑韩故城发掘现场 郑韩故城遗址保护中心供图

近两年来,新郑工作站主要在航空港区对郑国边邑展开考古发掘,旨在摸清边邑的城市分布、功能、结构以及生活在边邑的人群的生活状况和与郑国都邑之间的关系。

河南省文物考古研究院考古人员常宏杰介绍,在航空港区侯庄遗址北部配合基本建设发掘时,发现了一大片商代遗存,出土有石器和仿铜的陶礼器,还发现了大量窑址和一条40米左右的道路。在一处灰坑里,考古人员从中出土了一件商代铜鼎,从形制和纹饰上来看,判断是一件二里岗上层文化的铜鼎,说明这里在早商时期是一处等级较高的聚落。

在郑韩故城黄帝故里遗址的一处汉墓中,考古人员还出土了一具“喵星人”的遗骸。有趣的是,它的品种是亚洲豹猫,而现代家猫则是由非洲野猫驯化而来,看来,这位汉代“喵星人”的后代,并没有一直陪伴人类走到最后。

“春秋战争之多者莫如郑,战国战争之多者莫如韩。”

郑韩两国处于中原中心地带,西有秦晋,北有燕赵,东有齐鲁,南有陈楚,群雄环伺。为了自保,两国修建了最为坚固的城池,城池依山傍水,周长达22公里,被称为“四十五里牛角城”。

郑韩故城郑新路城墙口 郑韩故城遗址保护中心供图

这里还曾有过最为发达的军事工业。《战国策·苏秦为楚合从说韩王》中记载:“天下之强弓劲弩,皆自韩出。”体现了韩国强大的武器制造能力。

这一点在考古上也得到了证实。在郑韩故城后端湾铸铁遗址发现的脱碳窑,将中国球墨铸铁的应用年代提前至少200年,展现了战国工匠对铁器性能的精准掌控。出土的铁农具、兵器与20座陶窑、160余座灰坑,勾勒出韩国“军工复合体”的产业图景。

樊温泉介绍,在郑韩故城出土的一件铜戈上,发现一面有两行铭文,虽不能全部辨识,但能认出“八年,阳城令启□,工师□□,治□”,根据并依据文献和出土资料证明,这件兵器是韩国阳城这个相当县一级的地方长官名叫启的人督办,工师、冶则是下面两级造办的人。“如果在战场上武器出了问题,都方便追责。”

这里的先民不但“武德充沛”,我国第一部诗歌总集《诗经·郑风》也诞生于此。

二里岗时期商代铜鼎

“溱与洧,方涣涣兮。”两千多年前的郑国,山有扶苏,隰有荷华,姑娘与小伙含笑打趣,或许正是这轻松而美好的“郑风”,让工匠萌生出用仙鹤与荷花在青铜器上擦出火花的创意。

(请旋转手机,横屏观看)

↓↓↓

郑韩故城溱洧水交汇处 刘栓阳摄 郑韩故城遗址保护中心供图

这里生活着一群熟谙音律的人。春秋战国时期郑国的民间音乐新鲜活泼,热情奔放,具有广泛的群众性,在当时被称为“郑声”。

20世纪90年代,考古人员在金城路、城市信用社和中行遗址发现的时代接近、性质相同的三处祭祀遗址,有青铜礼乐器坑28座、出土郑国公室青铜礼乐器470件。中行遗址一次性出土206件编钟,同出土的还有7套已腐朽的木质钟架,是20世纪中国音乐史上的空前发现。

这里还拉开了周王室衰微,诸侯争霸的时代序幕。在充满变革与动荡的时期,郑国凭借日渐强盛的国力,开始打着王室的旗号,挟天子以令诸侯,成为春秋初年的霸主。在郑韩故城先后出土的同类九鼎系列礼器有五套之多,郑国用“九鼎八簋”向天下宣告自己的强盛,揭开了“礼崩乐坏”的序幕。

大遗址承载着中华民族的基因和血脉,是延续历史根脉、坚定文化自信、增强人民群众文化获得感的重要载体。

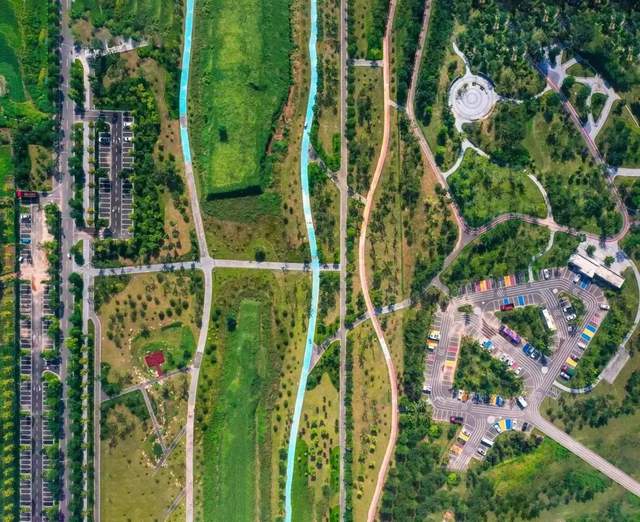

2017年,郑韩故城入选第三批国家考古遗址公园,这座曾经见证春秋战国刀光剑影的古城,如今已被打造成新郑市民的后花园,三三两两的游人或漫步栈道,或嬉戏玩耍,标志着这片土地从“考古现场”向“文明客厅”的转型。

郑韩故城 郑韩故城遗址保护中心供图

新郑市经过多次的科学论证和研判,在遗址的环境整治、保护展示和有效利用上寻找“平衡点”。新郑市文物局文物保护中心主任刘伟鹏表示,对郑韩故城遗址的保护,新郑市坚持规划引领。根据保护规划的指导思想,新郑市文物部门委托编制了郑韩故城考古遗址公园总体规划,在总体规划的战略布局下,相继编制了《郑国贵族墓葬博物馆保护工程设计方案》等工程方案,这些规划方案的编制,确保了公园建设的科学性和严肃性。

《城墙步道》王建伟摄 郑韩故城遗址保护中心供图

通过对城墙本体进行保护提升颜值,使得东北角城墙遗址公园与郑风苑景区、溱水河湿地公园连成一道长约6公里的景观带,故城墙成为一块巨大的“绿肺”。在公园内部的花草树木选择和各类景观布局上,充分考虑降低建设对遗址的影响,最大程度地保护郑韩故城遗址,在保护的前提下增强观赏性和体验感,实现了大遗址与现代社会的相融共生。

郑国车马坑遗址博物馆 郑韩故城遗址保护中心供图

郑国车马坑遗址博物馆

此外,新郑市对郑韩故城的城墙、城门、墓葬区等遗址本体进行保护和展示,让人们能够直观地感受到历史的沧桑变迁,并开展文物展、文创展、非遗项目展等群众喜闻乐见的活动。

洧水公园 郑韩故城遗址保护中心供图 洧水公园 郑韩故城遗址保护中心供图

初春时节,站在郑韩故城的城垣上极目远眺,溱洧河水依旧清澈,夯土层中的车辙、编钟上的纹饰、铸铁窑中的炉火,仿佛仍在诉说2700年前的风云激荡。

这座“活着的遗址”,正以考古遗址公园为载体,将中华文明的主根主脉,绵延向未来。

责任编辑:刘飞