2023年9月21日至27日,第七届中国诗歌节将在郑州举办。据悉,本届诗歌节由中华人民共和国文化和旅游部、中国作家协会、河南省人民政府共同主办。

老家河南,中原故地,今天的郑州,既继承了《诗经·郑风》的古典浪漫,又激荡着新时代的昂扬诗情。作为中国诗歌版图上重要的章节,参会的全国诗坛名家将齐聚于此。

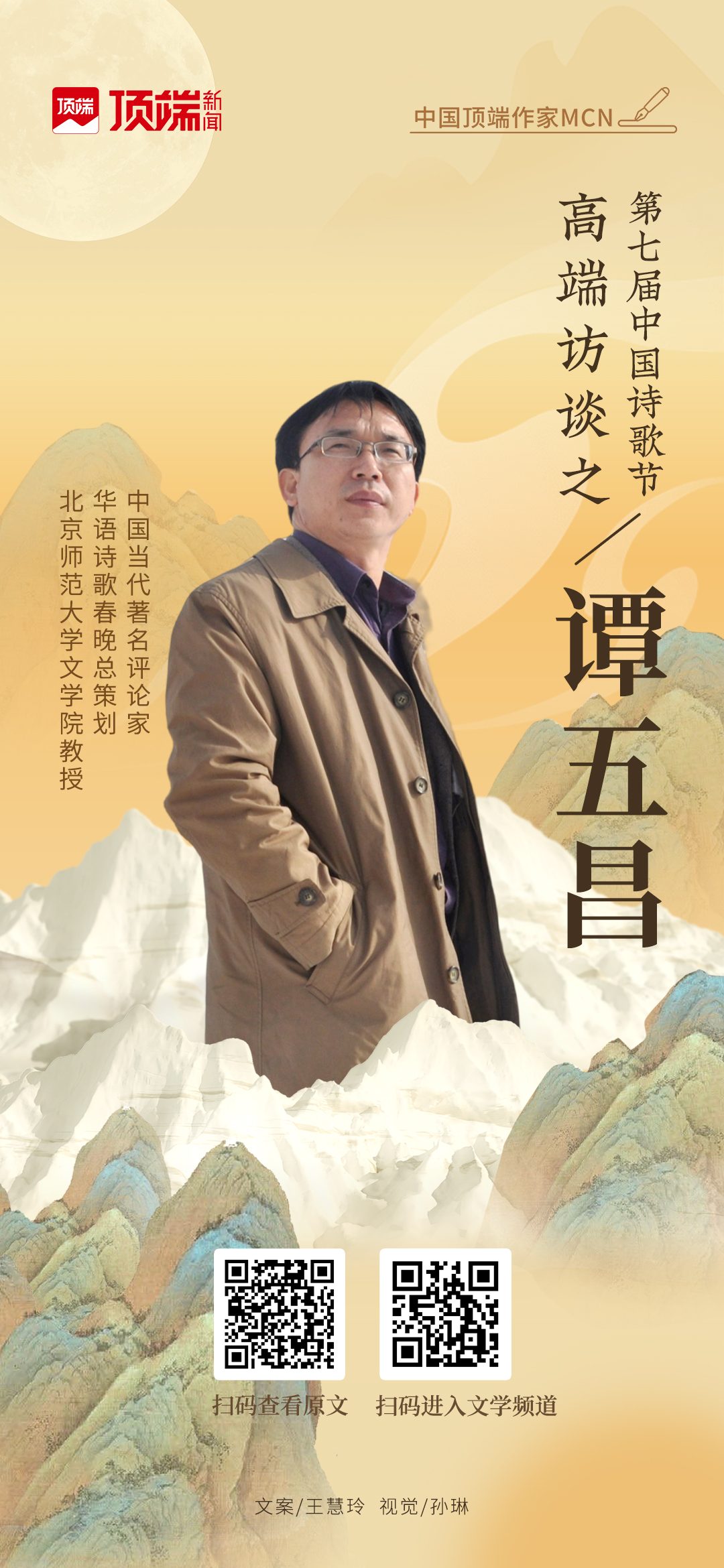

为迎接本届诗歌盛会、传承艺术文化,顶端新闻文学频道特推出“第七届中国诗歌节高端访谈”策划,中国作家协会《诗刊》社主编李少君、中国诗歌学会会长杨克、著名评论家谭五昌、中作协全委会委员叶延滨为艺术总指导,专访国内近10位诗歌名家,共叙中国新诗的发展。

本期专访名家为当代著名评论家谭五昌。在诗界,谭五昌先生就是一个纯粹的、低调的人,长期默默为诗歌燃烧着他的生命,毫无功利、毫无私心地为诗歌为学术一直努力工作着,呕心沥血,是公认的“负重前行的诗坛奉献者”。

今年,中国诗歌节选择在豫举办,是河南诗歌的高光时刻。您觉得诗歌节选择在河南郑州举行的意义有哪些?

谭五昌:众所周知,河南是《诗经》的主要发祥地,是汉语诗歌的源头之一,因而,在我个人看来,今年的中国诗歌节选择在河南举办,有追根溯源,重新审视并确认中国诗歌伟大传统的深刻寓意与重要意义。

河南自古以来是诗歌大省,河南的诗歌文化是中国诗歌版图上的重要篇章。能否谈谈河南的诗歌文化基因对中国诗歌发展的影响?当下时代,河南该如何更好地产传承诗歌传统、繁荣诗歌文化?

谭五昌:中原文化是中国传统文化的浓缩与精华,它所信奉的中庸、中正、中和等儒家文化理念,塑造出了中国诗歌温柔敦厚、厚重大气的文化性格与美学面貌,杜甫是中原文化最具代表性的古典汉语诗人。当下时代,河南诗人应该坚持守正创新的原则,一方面要传承优秀的传统,另一方面又要自觉创新,与时俱进,创造出一种新旧结合的、充满生机的审美诗歌文化经验与形态。

自古以来,河南诗人群体在中国诗坛占有重要地位。那么当下时代,您如何评价现当代河南诗人在中国诗坛的现状、以及未来的努力方向?

谭五昌:河南涌现出了许多优秀的中国现当代诗人,例如臧克家、苏金伞、马新朝、蓝蓝、森子、田原、杨志学、张鲜明、高旭旺、王幅明、杜涯等,是现当代河南诗人中的代表性人物,他们艺术风格多样,但厚重大气是中原诗人们的共同特征,在中国诗坛上有其应有的地位。我个人认为当下的河南诗人不能太过守成,不能偏于保守,应该在艺术创造领域勇于探索与创新,唯有如此,才能取得更大成就。

借助本届诗歌节,能否浅谈一下中国新诗的发展现状与未来?

谭五昌:简单说来,当下中国新诗处于多元化写作的美学格局,鱼龙混杂,菁芜并存,我在许多篇文章中都谈到过这一点,这里不再赘述。关于中国新诗的未来,我还是持一种乐观态度,我认为面对当下的娱乐化与商业化思潮,只要部分诗人能够耐得住寂寞,保持对于艺术的敬畏态度与进取姿态,中国诗歌的未来就有希望。

这几年,因当代诗歌而引发的网络话题其实并不少,许多读者因“读不懂”进而产生抵触性情绪,您怎么解读这种现象?

谭五昌:这是一个老生常谈的问题,这个问题讨论起来实际很复杂。简单来说,现在很多读者对不少现代诗“读不懂”,如果这些现代诗本身没有问题,那么读者们就应该自觉提升其现代诗歌的鉴赏力与诗学修养,而不应该老是抱怨与指责诗人。当然,如果这些现代诗本身写得过于晦涩与混乱,故作高深,连诗作者自己也说不清楚,那么就该轮到诗人反省与检讨了。毕竟从历史的角度来看,绝大多数公认的好诗与传世诗作都是雅俗共赏的。

随着人工智能等信息技术的发展,诗歌似乎已经不独是人类的专属,AI、ChatGPT等一些人工智能工具已经能写出诗歌作品,一度引起人们的热议,您如何看待AI、ChatGPT等写出的诗歌作品?您认为这属于具有文学价值和人文关怀的作品吗?

谭五昌:这个问题很新潮,很具当代意识。在我看来,人工智能诗歌的出现是当下这个科技时代必然出现的现象,也具有一定的文学价值,但它们注定是欠缺人文关怀的,道理很简单,机器人毕竟还是机智,它不是血肉丰满的人,因此它没有人的情感状态。

在您的诗歌创作(或诗歌评论)生涯中,谁对您产生了重要的、实质性的影响?具体体现在哪些方面?

谭五昌:在我本人的诗歌评论生涯中,不少优秀与杰出的评论家都对我产生了一定程度的影响。我比较善于向众多名家与大家学习,但目前还没有完全受到一个人的深刻影响。我觉得一个诗歌评论家与文学评论家不能只看诗歌评论与文学评论,有必要看一些哲学著作与哲学评论,比如黑格尔、费尔巴哈等人的哲学论文,在其表达的严谨性、深刻性、通透性方面,就让我内心叹服,从中受益匪浅。(记者:张茹、王慧玲)

责任编辑:陈璐